| Die ungarische Volksmusik | INHALT | Bewegung und Tanz |

Die Volksmusikinstrumente

Ein bedeutender Teil der ungarischen Volksmusikinstrumente wurde von Bauern, die ein gutes Gehör und Liebe zur Musik besaßen, gespielt, oft von ihnen selbst angefertigt.

Zum ungarischen Dorf gehörten bereits im Mittelalter Musik und Gesang. Der polnische Prinz Sigismund weilte um 1500 längere Zeit in Ungarn und hörte einmal dem gemeinsamen Gesang von Frauen und Männern zu; ein anderes Mal spielten Zigeuner auf der Zither. Um die {G-476.} Mitte des 15. Jahrhunderts schrieb man im Wiener Kodex folgendes über ungarische Musikinstrumente: „Zu jener Zeit, als wir dem Klang der Trompeten, Pfeifen und Geigen und aus Holunderholz gefertigten Geräte der Spielleute lauschten…“ Mittelalterliche Quellen berichten aber auch, daß Violinspieler, Lautenschläger, fahrende Sänger, Spielleute und Pfeifer durch das Land zogen, die ihren Instrumenten zur Begleitung ihrer Gesänge bald traurige, bald lustige Melodien entlockten. Da es im Mittelalter keinen großen Unterschied zwischen der Bildung der Feudalklasse und der Bauernschaft gab, dürfte auch ein bedeutender Teil ihrer Musikinstrumente übereingestimmt haben.

Die einfachsten Blasinstrumente waren die verschiedenen Pfeifen, die auch in den Geschichtsquellen als selbständige oder Teilinstrumente häufig erwähnt werden: die Rohrpfeife, die Schnabelflöte, die Türkenpfeife usw. Ihre Strukturen und ihre Töne sind heute nur mehr wenig bekannt.

Die Pfeife – ungarisch síp, in der östlichen Mundart auch sültû genannt – wird bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts mit süvöltyû bezeichnet, eine Form, die aus einer alten lautmalenden Wurzel si, siv (schreien, weinen) entstanden ist. Ihre weite Verbreitung bezeugen nicht nur die Sprachdenkmäler, sondern auch die auf eine noch längere Vergangenheit zurückblickenden, schamanistische Elemente bewahrenden Kinderlieder:

| Storch, Storch, Störchelein, |

| Sag, wovon ist wund dein Bein? |

| Geschnitten hat's ein Türkenkind, |

| Auskuriert ein Ungarkind |

| Mit der Pfeife, mit der Trommel, mit der Schilfrohrgeige. |

(Sárrét. Komitat Bihar) |

In ihrer einfachsten Form wurden die Pfeifen aus Rohr hergestellt. Im ungarischen Sprachraum sind davon verschiedene Varianten bekannt. Eine besteht aus einem Rohrstück von etwa 25 cm Länge, wobei ein Ende verstopft, das andere Ende mit dem Rohrblatt versehen ist. In die Seite werden mehrere, im allgemeinen sechs Löcher gebohrt, auf denen die Melodie gespielt wird. Es wurden auch doppelte Rohrpfeifen angefertigt, sie dienten zum Anlernen von Musikanten, die später auf der Sackpfeife spielen sollten. Die Rohrpfeife kommt in Kinderliedern, so auch im folgenden Abzählreim vor, was für ihre Verbreitung spricht:

| Ich bin in den Keller gangen, wollte naschen Butter. |

| Wer ist hinterhergekommen mit dem Stock? Die Mutter. |

| Hab mich hinters Rohr verkrochen, eine Pfeife mir gebrochen. |

| Pfeife machte: di, du du, |

| Großmäulige, das bist du! |

Auch dieser Kindervers überliefert uns die Tatsache, daß man in eine solche Rohrpfeife hineinsummte und so die Melodie untermalte. Pfeifen wurden auch, aus Holz oder Holzrinde hergestellt, und darin waren besonders die Hirten große Meister. Die verschiedenen Töne werden {G-477.} durch Bewegung der Lippen und durch entsprechende Dosierung der Luft hervorgebracht. Daraus folgt, daß jede Pfeife einen individuellen Ton und Tonumfang hatte.

Mit der Zeit sank aber die Pfeife auf eine niederere Stufe auf der Rangleiter der Musikinstrumente und wurde großenteils ein Kinderspielzeug. An ihre Stelle trat die furulya (etwa: Blockflöte), ein Wanderwort, das vielleicht aus der Sprache der walachischen Hirten in andere Sprachen übergegangen ist. Im allgemeinen kennt man sie in zwei Formen: Die eine ist annähernd einen Meter lang und weist fünf Löcher auf, die sich in der Nähe des unteren Endes befinden, so daß man beim Spielen den Kopf stark heben muß. Die andere Variante ist 30 bis 60 cm lang, und in ihre Seite sind sechs Löcher verschiedener Größe gebohrt. Die Flöten werden in der Regel von den Benutzern selbst aus Ahorn oder Holunderholz geschnitzt. Vor dem ersten Weltkrieg fertigten die Rumänen Siebenbürgens und die Slowaken des Oberlandes auch Flöten für den Verkauf und wanderten mit diesen von Dorf zu Dorf oder von Markt zu Markt.

Kom. Somogy

Die Flöte ist ein Instrument für Männer und wurde im vergangenen Jahrhundert in erster Linie von Hirten zu ihrem eigenen Vergnügen benutzt. Tanzmusik wurde auf der Flöte – außer bei den csángó – nirgends mehr gespielt. Da die Flöten verschieden gestimmt sind, ist es schon aus diesem Grunde nicht möglich, sie in einem Ensemble zu gebrauchen. Die Hirten versahen besonders in Westungarn ihre Instrumente oft mit in der dortigen Gegend üblichen eingeritzten oder erhabenen Verzierungen.

Hörner fertigten die Hirten aus den Hörnern des Hornviehs an und gebrauchten sie vorwiegend als Signal-, selten als Musikinstrumente. Am besten eigneten sich dazu die Hörner der weißen ungarischen Rinderrasse, schon wegen ihrer Länge. Kleinere Hörner wurden mittels Kupferringen verlängert. Der Ton der Hörner ist außerordentlich hoch, weshalb man auf ihnen auch den Grundton blasen kann. Daraus folgt auch, daß man auf ihnen vier Töne der natürlichen Tonleiter hervorbringen kann. Die Signale sind meist lautnachahmende Töne, ähnlich den Lauten, mit denen die Hirten Schweine, Rinder und Pferde zu locken pflegen.

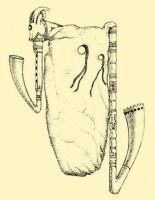

Eines der verbreitetsten ungarischen Blasinstrumente ist die Sackpfeife oder der Dudelsack (duda), der aus einem größeren Ledersack und daran angebrachten Pfeifen besteht. Das Wort duda, offenbar ein Schallwort, entspricht dem deutschen Dudel, ist aber wohl türkisch-slawischen Ursprungs, wobei jedoch nicht festgestellt werden kann, auf welchem Wege es ins Ungarische übernommen worden ist, da sowohl das Wort als auch das Instrument bei sämtlichen benachbarten slawischen Völkern vorhanden ist. Früher wurde der Dudelsack besonders im südlichen Teil des Sprachraumes gajda genannt, was – wie man annehmen kann – letztlich aus dem Slawischen stammt und von den walachischen Hirten verbreitet worden sein dürfte. Seine Verbreitung wird auch dadurch bezeugt, daß der Familienname Gajdos (Pfeifer) bereits eingangs des 15. Jahrhunderts auftaucht. Aber auch ein anderer ungarischer Name des Dudelsacks kommt noch in einem Text aus dem 18. Jahrhundert vor: „Musikinstrument, {G-479.} das von Rinderhirten benutzt und im allgemeinen tömlõsíp (wörtlich: Schlauchpfeife) genannt wird.“

ehem. Kom. Gömör, 1906

Ein Bestandteil der Sackpfeife ist der Windsack, dessen Aufgabe es ist, die beiden Pfeifen gleichmäßig mit Luft zu versorgen. Er wird meist aus Lamm-, seltener aus Ziegen- oder Hundeleder angefertigt. Nur der vordere Teil des abgehäuteten Leders wird benutzt, wobei von den zwei Vorderfüßen je ein Stumpf belassen wird. So ergeben sich samt dem Hals drei Öffnungen im Leder. Dieses wird dann nach entsprechender Zubereitung zusammengebunden; der wollige Teil bildet die Innenseite. Dann werden die eigentlichen Instrumententeile angebracht, zuerst das Mundrohr, durch das die Luft in den Windsack gelangt, dann folgt die Einarbeitung des tieftonigen Stimmers (Bourdon), eines Holzrohrs mit einem Loch und angesetztem Schallstück. Die Pfeife, eigentlich eine doppelte Zungenpfeife – Melodie- und Kontrapfeife – hat sechs Löcher und ein einzelnes Loch. Sie ist aus Rohr oder Holunderholz und wird zapfenartig in den Pfeifenkopf, der in der Form eines Widder- oder Ziegenkopfs gearbeitet ist, eingefügt. In der Großen Tiefebene kamen auch Sackpfeifen vor, die mit geschnitzten Männer- oder Frauenköpfen verziert waren.

Wie der Dudelsack früher gestimmt, wie seine Tonhöhe war, weiß man nicht. In unserem Jahrhundert konnten noch verschiedene Arten mit Grundton zwischen F und B ermittelt werden. Die Tonreihe der Melodienpfeife ist meist mixolydisch. Wenn man das erste, sogenannte Flohloch auf der Rückseite des Pfeifenstiels öffnet, kann der nächsttiefere Ton um einen Halbton erhöht werden. Das wird aber selten, meist nur zur Verzierung verwendet. Im allgemeinen kann der Dudelsackpfeifer mit entsprechendem Fingersatz und Überblasen acht Töne hervorbringen.

Seit dem 16. Jahrhundert ist die Sackpfeife ein weit verbreitetes Instrument. Der Sackpfeifer war ein geschätzter Musikant, denn höhere Bezahlung als er bekamen am Hofe des siebenbürgischen Fürsten Franz Rákóczi I. im Jahre 1666 nur der Trompeter und der Geigenspieler. Von den siebenbürgischen Fürsten war es besonders Mihály Apaffi, der die Dudelsackmusik schätzte. Wenn er auf längere Reisen ging, nahm er auch seine bevorzugten Sackpfeifer mit. Im 18. Jahrhundert war dieses Instrument in den Herrenhäusern des Adels nicht mehr zu finden und konnte seinen Platz nur in den Dorfkapellen bewahren. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde die Sackpfeife nur mehr als Soloinstrument gebraucht, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist damals das Sprichwort entstanden: „Für zwei Dudelsackpfeifer in einem Wirtshaus ist kein Platz.“ Dies läßt auch darauf schließen, daß es schwer war, die Sackpfeifen aufeinander abzustimmen. Bei improvisierten Tanzvergnügungen wurde auch später noch zur Dudelsackmusik getanzt, doch mußte der Pfeifer auch bei solchen Gelegenheiten bald dem Zitherspieler und den Zigeunerkapellen weichen. Am längsten erhielt sich der Dudelsack bei den Hirten, die auch die besten Sackpfeifer stellten.

Ein guter Sackpfeifer war weithin bekannt, und zu seinem Lobe entstand sogar ein Hirtentanzlied mit dem Text:

| {G-480.} Wer Sackpfeifer möchte sein, |

| Fahre in die Hölle ein. |

| Nur nach einer Höllenfahrt |

| Findt er raus die rechte Art. |

Palotzengebiet (Palócföld), um 1920

Mancher Dudelsackpfeifer erlernte die Kunst so gut, daß ganze Legenden seinen Ruhm erhielten. In Großkumanien (Nagykunság) erinnerte man sich eines Sackpfeifers, der so teuflisch spielte, daß die Tänzer nicht aufhören konnten zu tanzen, solange er sein Instrument nicht absetzte. Von einem anderen wurde erzählt, er habe seinen Dudelsack an den Hauptbalken gehängt, wo dieser von selbst die schönsten Lieder weiterspielte. Als dann die Burschen aufhören wollten und den Dudelsack in den Hof hinauszutragen versuchten, waren vier von ihnen nicht stark genug, dies zu tun. Aber auch die besten Sackpfeifer wurden mit der Zeit müde und sangen dann:

| Müde bin ich, laßt mich, Alten, |

| Kann den Brummer nicht mehr halten. |

| Hab geblasen tausend Lieder, |

| Leg den Dudelsack jetzt nieder. |

Von den Saiteninstrumenten blieben manche nur in den Randgebieten erhalten, so zum Beispiel die Laute in der Moldau, wo dieses Instrument bei den rumänischen Zigeunern heimisch war. Das ungarische Wort für Laute (koboz) stammt von einem Turkvolk, höchstwahrscheinlich von den Kumanen oder den Petschenegen; es ist aber auch möglich, daß diese Völker nur ein schon früher gebrauchtes Instrument erneuert haben. Die allgemeine Verbreitung der Laute in Ungarn wird am besten durch eine Aufzeichnung vom Beginn des 17. Jahrhunderts belegt, in der es heißt: „… in meiner Heimat zupfen sogar die Kinder daran (an der Laute)“. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde sie auch noch benutzt: „Die Laute ist ein der Gitarre ähnliches Instrument, das fünf Bünde, einen kurzen Hals und acht Saiten hat, die mit einer Feder angerissen werden. Sie ersetzt im Orchester die schwer transportierbare Zimbel.“ In den westlichen Gebieten war die Laute ein eiförmiges Instrument mit dünnem Hals und vier bis fünf Darm- oder gedrehten Saiten. Der Spieler hielt sie mit seiner rechten Hand halb im Schoße und zupfte sie mit den Fingern seiner Linken. Die Laute wurde durch die aus Deutschland stammende Leier oder Harfe verdrängt, die sich anfangs nicht viel von der Laute unterschieden haben dürfte, da die Namen manchmal als Synonyme vorkommen. So heißt es in einem der Bücher des Comenius: „Laute oder Harfe.“

Kaposvár

Die Tambura ist ein besaitetes Zupfinstrument, das aus dem Süden nach Ungarn gekommen sein durfte. Im Laufe der Jahrhunderte wurden verschiedene Instrumente mit diesem Namen bezeichnet. So schreibt im 17. Jahrhundert Comenius darüber: „Die Tambura besteht aus Saiten, die mit Drehnägeln (Wirbeln) angezogen werden.“ Im 18. Jahrhundert heißt es: „Ein Schneckenhaus, aus dem man eine Tambura macht.“ Zwischen Donau und Theiß wird sie mit der Zither gleichgesetzt, deren größere Variante man so nannte. Ganz allgemein {G-481.} hat die Tambura die Form einer Birne, die oben mit einer Platte bedeckt ist und aus der ein dünner und verhältnismäßig kurzer Hals hervorgeht In der Regel ist sie mit vier Stahlsaiten bespannt, von denen zwei zum Spielen der Melodie und zwei zur Begleitung dienen. Gespielt wurde meist sitzend mit dem Instrument auf dem Schoß. In unserem Jahrhundert ist die Tambura mehr und mehr durch die Zither verdrängt worden.

Die Drehleier (tekerõlant, tekerõ, neuerdings nyenyere) dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Westen nach Ungarn gekommen sein. Ihr Vorgänger könnte die im 16. Jahrhundert häufig erwähnte Drehorgel (kintorna) gewesen sein (das Wort hat die Bedeutung Werkel erst während der Spracherneuerung im 19. Jahrhundert angenommen). In den ungarischen Quellen wird sie als ein Musikinstrument mit zehn Saiten beschrieben. Daß aber die Drehleier und die Drehorgel sich als Instrumente nahegestanden haben, bezeugt wieder einmal Comenius: „Drehleier, Drehorgel: Lyra.“

{G-482.} Nach dem großen Aufschwung im 18.–19. Jahrhundert ist die Drehleier in der südlichen Großen Tiefebene, besonders in der Umgebung von Szentes, im Gebrauch geblieben. Hier wurde sie auch am vollkommensten angefertigt. Die komplizierte Struktur erforderte besondere Werkzeuge und Berechnungen, die oft sorgsam behütetes Familiengeheimnis waren und von Generation zu Generation vererbt wurden. Die heute bekannten Exemplare haben meist vier, seltener fünf Saiten. Die Saiten werden durch ein mit Harz (Kolophonium) bestrichenes Rad zum Tönen gebracht. Dieses reibt gleichzeitig an allen vier Saiten und bringt sie in transversale Schwingung. Die Tonhöhe wird mittels einer Taste geregelt. Gestimmt wurde das Instrument auf den Ton a, was aber nicht entsprechend kontrolliert werden konnte, so daß der Grundton zwischen g und c schwankte. Im allgemeinen liebte man es, die Drehleier höher als a zu stimmen.

Die Drehleierspieler von Szentes kannten drei Spielweisen. Bei der leisen Spielweise wird das Rad gleichmäßig gedreht und die Melodie stark verziert gespielt, vom brummenden und summenden Ton der übrigen drei Saiten untermalt. Auf die frische oder schnarrende Art spielte man zum Tanz auf. Unter die schnarrende Saite wird ein kleines Stückchen Holz befestigt und das Rad rhythmisch mit kleinen Unterbrechungen gedreht. Dies verleiht der straffen und unverzierten Melodie einen schlagenden Rhythmus. Endlich kann auf der Drehleier die Sackpfeife nachgeahmt werden, und zwar so, daß man die schnarrende Saite mittels eines kleinen Hakens ausschaltet. Bei den Melodietönen wird die Taste immer wieder ausgelassen, wodurch man eine Begleitung wie bei der zweiten Pfeife der Sackpfeife erhält.

Die Hersteller und Spieler der Drehleier waren arme Tagelöhner, die durch ihre Musik zu einem kleinen Nebenverdienst kamen. Früher wurde die Drehleier mit der Sackpfeife, später mit der Klarinette oder der Geige gepaart, so daß die zwei Instrumente zusammen die Melodie mit größerem Nachdruck erklingen lassen konnten. In der letzten Zeit ging der Drehleierspieler meist allein in die Wirtshäuser, zu Schlachtfesten oder Namensfesten und war ein gerne gesehener Gast, dessen Spiel mit Geld, Speise und Trank entlohnt wurde. Die Drehleier wurde nur von Männern gespielt, die gleichwohl dem Instrument meist Frauennamen gaben und es liebevoll Lidi oder Kati nannten.

Ein auch heute noch lebendes und weitverbreitetes Saiteninstrument ist die Zither. Das Wort kann auf das Griechisch-Lateinische zurückgeführt werden, von wo es in zahlreiche europäische Sprachen übernommen wurde; wie es nach Ungarn kam, kann freilich nicht genau festgestellt werden. Jedenfalls taucht es erst spät, im 16. Jahrhundert, auf. Auf den lateinischen Ursprung des Wortes deutet, daß es in der lateinischen Chronik des Anonymus erwähnt wird, ohne daß mit Sicherheit gesagt werden kann, welches Instrument gemeint ist.

Tiefebene

Im ungarischen Sprachraum kennt man verschiedene Formen der Zither. Die einfachste unter ihnen ist die sogenannte trogförmige, deren Inneres in der Regel aus einem Stück weichen oder harten Holzes ausgehöhlt wird. Bei einer allgemein verbreiteten Variante dieses Typs ist die eine Seite ausgebuchtet, weshalb man diese Art „Zither {G-483.} mit Jungen- oder mit Seitenköpfen“ nannte. Die Köpfe waren früher mit Schnitzereien, Pferdeköpfen oder Schnecken verziert. Neuerdings werden sie einfach abgerundet, weil immer weniger Leute sich auf das Schnitzen verstehen. Der dritte Typ ist die bauchige Zither, die sich durch die eine ausgebuchtete Seite von den übrigen unterscheidet. Diese Zither gelangte aus Österreich beziehungsweise der Steiermark nach Ungarn, wo man sie als Zupfinstrument mit dem Finger spielte. Der größte Teil der ungarischen Zithern ist auf eine mixolydische Tonreihe gestimmt. Der Grundton der größeren, 70 bis 80 cm langen Zithern ist um das g gelagert, während die kleineren, höchstens 40 cm langen Zithern um eine Oktave höher gestimmt sind. Die Tonweite der ersteren erstreckt sich auf drei Oktaven, die der kleineren auf zwei, höchstens zweieinhalb. Die nach den Tonreihen der Melodiensaiten unterschiedenen, diatonischen Zithern werden im Oberland und in Westungarn gebraucht, wo die Bünde in einer Reihe angeordnet sind. In der Großen Tiefebene sind die chromatischen {G-484.} Zithern allgemein, deren Bünde oder „Noten“ in zwei Reihen gruppiert sind.

Die Zitherspieler musizierten früher stehend und hielten ihr Instrument schräg; neuerdings kommt es auch vor, daß sie auf einem kleinen Stuhl sitzen und ihr Instrument auf einen höheren legen. Der Zitherspieler hält den Schläger, richtiger das Plektron aus Gänsekiel, Horn oder neuerdings aus Zelluloid, in der rechten Hand und drückt mit dem Zeigefinger oder Daumen der linken Hand (eventuell mit einem Stück Holz) die Stahlsaiten. Das Zitherspielen erlernt sich leicht und schnell, so daß die Zither sich ziemlich stark verbreitet hat. Sie wurde im allgemeinen von Männern gespielt, doch kannte man an manchen Orten ausgezeichnete Zitherspielerinnen.

Nagyszalonta, ehem. Kom. Bihar, Anfang 20. Jahrhundert

Eine Zither, wie sie geschicktere Bastler auch selbst anfertigten, fand sich fast in jedem Haus. Ebendeswegen konnte man sich keine kleinere Unterhaltung ohne eine solche vorstellen. Beim Maisentlieschen oder beim Spinnen wurde zum Abschluß zur Zither getanzt. Auch wenn man Sonntag nachmittags zum Tanz zusammenkam, war die Zither das wichtigste Instrument. An Winterabenden hörte man ihr gerne auch ohne Tanz zu. Erst in neuerer Zeit hat man versucht, Zitherorchester zusammenzustellen, wobei die acht bis zehn Teilnehmer im wesentlichen dieselbe Stimme spielen und höchstens der eine oder andere geschicktere eine rhythmische, harmonische Begleitung dazu liefert.

Die Geige wurde in den letzten zwei Jahrhunderten das wichtigste Musikinstrument des Bauern und der sogenannten Zigeunerkapellen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß man im Mittelalter mit dem ungarischen Namen hegedû eine Art Zupfinstrument bezeichnete, doch ist hegedû = Geige seit dem 16. Jahrhundert bereits als Streichinstrument bekannt. Ein Reisender wunderte sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts: „Die ungarischen Geigenspieler behandeln ihr Instrument in ganz eigenartiger Weise: ihr Strich ist sehr lang und gedehnt, mit Zuckungen, die Angehörigen anderer Nationen unbekannt sind.“ Die Geige folgt auch in Ungarn der allgemeinen europäischen Entwicklung und nimmt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr ihre heutige Form an.

Sándorfalva, Kom. Csongrád

Zimbel (ungarisch cimbalom), ein dem Lateinischen entnommenes, in einem großen Teil Europas verbreitetes Lehnwort, bezeichnete ursprünglich ein Glockenspiel, dient aber in der ungarischen Sprache schon im 15. Jahrhundert als Bezeichnung für ein mit Saiten versehenes Schlaginstrument (Hackbrett): „Sie sangen zu Gott auf Zimbeln“ – heißt es in einem ungarischen Kodex, wodurch bezeugt wird, daß die Zimbel damals noch in der Kirchenmusik gebraucht wurde. Im Jahre 1596 wird erwähnt, daß die „Saiten nicht mit den Fingern gezupft, {G-485.} sondern mit Holzschlegeln geschlagen wurden und daß man dazu aus voller Kehle sang“. Die Zimbel war ein größeres, trapezförmiges, mit Metallsaiten bespanntes Instrument, dessen Saiten mit Metall- oder Holzschlegeln geschlagen wurden. Im 17. Jahrhundert war es bereits weit verbreitet und wurde vom Ende des folgenden Jahrhunderts an ein unentbehrliches Requisit der ungarischen Kapellen.

Der größere Teil der angeführten ungarischen Musikinstrumente wurde nicht einzeln, sondern bereits im Mittelalter zu Kapellen vereinigt gespielt. Auf ihre Zusammensetzung läßt sich infolge der sehr spärlichen Aufzeichnungen höchstens schließen. In einem Kodex vom Beginn des 16. Jahrhunderts steht geschrieben, daß nach dem Tode des heiligen Stephan (1038) „in Ungarn das Geigenspiel, das Pfeifenspiel, das Trommeln und der Tanz verboten wurden“. Diese Instrumente könnten zusammengehört haben. In einem anderen Kodex aus dieser Zeit werden ein „Geiger, ein Lautenspieler, ein Trommler und ein Zimbelspieler zum Tanz“ gesucht. Im Jahre 1563 rügt ein bekannter kalvinistischer Prediger seine Gläubigen: „Geige, Laute, Pfeife und Trommel, das gibt es bei euren Hochzeitsfeiern, und des Geigenspiels, des Lautenspiels und des Trommelns ist kein Ende.“ Am Ende des folgenden Jahrhunderts ertönt die Klage: „Gott ruft denen Wehe zu, die ihre Hochzeit mit Geigenspiel, Lautenspiel, Pfeifenspiel, Trommeln und Wein feiern.“

Zu Ende des 17. Jahrhunderts beschreibt ein ausländischer Reisender eine Bauernkapelle, die sich hauptsächlich der Streichinstrumente bediente. Er stellt fest, daß unabhängig von der Zahl der Musikanten das Lied mit dem ersten Diskant im selben Ton, in demselben Achtel, das sie Kontra nennen, gespielt wurde; die Geiger würden von einem dauernd brummenden Dudelsack begleitet. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts organisierte die Zigeunerin Panna Czinka (gestorben 1772) die – soviel wir wissen – erste im heutigen Sinne des Wortes verstandene Zigeunerkapelle. Sie selbst spielte die Primgeige, begleitet von einem Sekundgeiger, einem Baßgeiger und einem Zimbelspieler. Es scheint, daß sich gegen das Ende des 18. Jahrhunderts die Kapellen weiter vergrößerten, wovon folgende Verse zeugen:

| Drei legten die Geigen an ihre Ohren. |

| Der Zimbelspieler hielt die Zimbel auf den Knien. |

| Ein Alter beugte sich Über die Baßgeige. |

Szék, ehem. Kom. Szolnok-Doboka, Rumänien

{G-486.} In einem Text aus dem Jahre 1823 heißt es: „Es ist eine merkwürdige Eigenart der ungarischen Musik, daß im allgemeinen vier Instrumente verwendet werden: zwei Geigen, eine Baßgeige und eine Zimbel, obwohl in neueren Zeiten auch verschiedene Blasinstrumente in Gebrauch gekommen sind.“ Tatsächlich ist die Baßgeige, der Brummer, die große Geige (Violone), erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Ungarn erschienen, wobei sie den Dudelsack langsam verdrängte und seine Rolle übernahm. Zur selben Zeit erscheint auch die Klarinette, auf die u. a. unsere obige Quelle hinweist.

Die Bauernkapellen haben – besonders in Siebenbürgen, wo archaische Züge länger fortlebten – bis in unsere Tage ihre sehr einfache Zusammensetzung beibehalten. Bei den Csíker Szeklern gab es eine Einheit aus Geige und Baßgeige, bei den Palotzen kam noch ein Dudelsack, später eine Klarinette dazu; in der südlichen Großen Tiefebene wurde die Drehleier von einer Klarinette begleitet. Besser ausgestaltet ist das aus drei Spielern – einem Geiger, einem Bratschisten und einem Cellisten – bestehende Orchester in der Landschaft Mezõség (ehem. Komitat Kolozs). Der Geiger spielte die Melodie, der Bratschist lieferte die Harmonie und der Cellist in der Regel den Baß der Harmonie, seltener spielte er unisono mit der Geige. Der Bratschist ließ dreigriffige Akkorde, fast immer Durdreiklänge, ertönen.

Eigentlich sind die heutigen Zigeunerkapellen nur vergrößerte Varianten der oben Geschilderten. Der Primas, der Primgeiger, spielt die Melodie, ein oder zwei Bratschen begleiten ihn, und dazu kommt noch die Baßgeige, seltener das Cello, während die Klarinette in den meisten Fällen ein ebenso unentbehrliches Requisit ist wie die früher auf die Knie gelegte, jetzt auf eigenen Füßen stehende Zimbel. Da die Zigeunermusiker in den letzten Jahrzehnten oft Musikschulen besuchen, beherrschen sie im allgemeinen die alte und die neue Schicht der ungarischen Volksmusik auf höherem Niveau.

Gyimesközéplok, ehem. Kom. Csík, Rumänien

Gyimesközéplok, Görbepataka, ehem. Kom. Csík, Rumänien

| Die ungarische Volksmusik | INHALT | Bewegung und Tanz |