| Siedlungs- und Bauweise, Hauseinrichtung | INHALT | Dörfliche Siedlungsformen und Grundstücksordnungen |

Die Gemarkung

In Gedanken wollen wir uns ein ungarisches Dorf vorstellen, und zwar zunächst die Fluren, dann die Form der Siedlung, die Grundstücke des Dorfes und als letztes die Höfe, die Häuser und die Wirtschaftsgebäude, um uns mit dem Leben und der Arbeit der Bauern vertraut zu machen.

Heute wird jede geschlossene, selbständige Siedlung (Dorf oder Stadt) von einer Gemarkung umgeben. Ein Teil der ungarischen Siedlungen ist bereits im frühen ungarischen Mittelalter entstanden, worauf in vielen Fällen auch schriftliche Quellen seit dem 11. Jahrhundert hinweisen. Ausgrabungen der Archäologen beweisen wiederum, daß die Siedlungen, die aus einigen Häusern und in die Erde eingelassenen Grubenbauten bestanden, oft ihren Platz wechselten. Eine Konsolidierung erfolgte erst im 13./14. Jahrhundert. Von dieser Zeit an besitzen wir nähere Angaben über die Geschichte von Gemeinden und Städten. Während der Türkenherrschaft entvölkerten sich in der Ungarischen Tiefebene viele Siedlungen. Nach der Vertreibung der Türken (Ende des 17. Jh.) entwickelten sich die Gemarkungen der in großer Zahl völlig neu besiedelten Dörfer in neuer Weise und nahmen langsam feste Formen an.

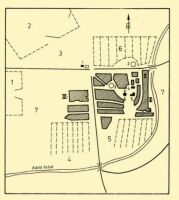

Kecskemét

Székkutas, Kom. Csongrád

Bereits vom Mittelalter an berichten Urkunden häufig von Flurbegehungen, bei denen der Grundherr oder eine vom Komitat bestellte Kommission Grenzstreitigkeiten der Dörfer schlichteten und die Flurgrenze {G-135.} festlegten. An den Grenzpunkten wurde – insbesondere wenn drei Gemarkungen aneinander stießen – ein kleinerer Hügel mit einem Markstein errichtet. Die festgesetzten Grenzen wurden häufig schriftlich fixiert, manchmal verlieh man der Grenzziehung noch mehr „Denkwürdigkeit“, indem einige der anwesenden jungen Burschen ausgepeitscht wurden, damit sie sich auch noch im Alter an dieses Ereignis und an die genaue Stelle der Grenzmarkierung erinnerten. Solche Hügel und Grenzsteine waren als Treffpunkt von Hexen und ruhelosen Seelen verschrien; mit einer Handvoll Erde von diesem Ort glaubte man aber auch Geschwüre heilen zu können.

Die Gemarkung der Dörfer verwandelte sich zuerst in der unmittelbaren Umgebung der Siedlung in Ackerland. Die natürlichen Grasflächen wurden umgebrochen, der größere Teil der Wälder gerodet, die Sümpfe trockengelegt und das urbar gemachte Land umgepflügt. Waldrodungen lassen sich beinahe vom Mittelalter bis in unsere Zeit verfolgen. Angeregt zur Urbarmachung wurden die feudalabhängigen Bauern (Fronbauern) nicht zuletzt durch den Umstand, daß sie für neu unter den Pflug genommenes Land eine gewisse Zeit lang keine Abgaben zu zahlen und keine Frondienste zu leisten brauchten. Allerdings konnte sich der Grundherr das so gewonnene Ackerland jederzeit gegen ein geringes Entgelt aneignen und seinem Grundbesitz zuschlagen. In vielen Fällen wurde die Rodung von einer vorherigen grundherrlichen Genehmigung abhängig gemacht. Fehlte diese, konnte das Land entschädigungslos eingezogen werden.

Es waren zwei Arten der Rodung bekannt. Bei der Brandrodung wurde die Rinde der Bäume abgeschält und nach Austrocknung der Stämme der ganze Wald angezündet. Bei der anderen Rodungsmethode wurde der Wald vollkommen abgeholzt. Zurück ließ man höchstens das Astwerk, das, wenn es ausgetrocknet war, zusammen mit dem Unterholz verbrannt wurde. Die großen Baumstümpfe ließ man in der Regel einige Jahre in der Erde vermodern, weil man sie so leichter entfernen konnte. Das Roden war eine außergewöhnlich schwere Arbeit. Die Urbarmachung eines Hektars Boden verlangte 40 bis 80 Arbeitstage {G-136.} eines Mannes, je nach dem Baumbestand des Waldes. Das gerodete Land wurde anfangs als Weideland oder Wiese genutzt. Erst nach Ablauf mehrerer Jahre kam es unter den Pflug.

Gerodet wurde mit der Axt, der Spitzhacke, einer zweizackigen Hacke (Karst) und einer Flachhacke. Charakteristisches Arbeitsgerät waren die Buschmesser, mit denen man das Unterholz rodete beziehungsweise die Aste von den größeren gefällten Bäumen abtrennte. Auf den urbar gemachten Feldern wurden anfangs Hackfrüchte angebaut. Erst später wurde gepflügt und Getreide gesät. Im westlichen Teil Westungarns forstete man das Rodungsland nach sechs- bis achtjähriger landwirtschaftlicher Nutzung wieder auf. Zu einer neuerlichen Rodung des Waldbestandes kam es erst wieder nach dreißig bis fünfzig Jahren, nach dem der minderwertige Boden in der Zwischenzeit seine Fruchtbarkeit hatte zurückgewinnen können. Das fruchtbare Rodeland verschmolz mit der Zeit immer mehr mit den Fluren. Gegebenenfalls ließ man den Boden einige Jahre brachliegen und nutzte ihn als Weideland.

Kecskemét

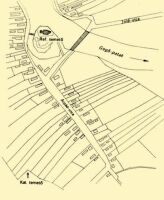

Jászárokszállás, Kom. Szolnok

Anders sah die Urbarmachung in den flachen, sumpfigen Gegenden aus, die erst einmal entwässert und vor Überschwemmungen geschützt werden mußten. Aus eigener Kraft waren die Bauern nur auf einer kleinen Fläche zu dieser gewaltigen Arbeit imstande. Um größere Gebiete urbar zu machen, mußten sie sich zusammenschließen oder an den staatlich organisierten Trockenlegungsaktionen beteiligen, die es seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab. Das ausgetrocknete Röhricht oder Moor wurde in Brand gesteckt, wobei auch die Ablagerungen {G-137.} der Wasserpflanzen, die sich im Laufe der Jahrhunderte in einer dicken Schicht angesammelt hatten, niederbrannten. Die Unebenheiten der teils dickeren, teils dünneren Schicht dieser Pflanzenreste mußten ausgeglichen werden, bevor man pflügen und säen konnte. Der sumpfige Boden erwies sich in der ersten Zeit als außerordentlich fruchtbar und mußte jahrzehntelang nicht gedüngt werden. Allerdings ließen sich die Wurzeln des Schilfs nur schwer ausrotten; begünstigt durch den hohen Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, schoß das Schilf noch nach hundert Jahren aus der Erde.

An Baulichkeiten gab es in der Gemarkung Gasthäuser (Tschardas), Forsthäuser, Wassermühlen und provisorische Hirtenunterkünfte. Bestimmend für ihre Lage waren die natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Abgesehen von den in der Großen Tiefebene allgemein verbreiteten Einödhöfen (tanya), kommt die Streusiedlung im ungarischen Sprachraum nicht häufig vor. Hier und da ist sie bei den Szeklern anzutreffen und ferner bei den Gyimeser Tschango (Csángó). Allem Anschein nach findet sich diese Siedlungsform nur in Gegenden oberhalb 500 m. Die Gründe für ihre Entstehung müssen wir in der Flucht vor feudalen Bindungen und im Almwesen suchen.

Im Südwesten Westungarns gibt es die sogenannte Weilersiedlung (szer), die in erster Linie für die Landschaften Göcsej und Alsóõrség (Niederwart) charakteristisch ist. Hier reihen sich auf einer Anhöhe jeweils 4 bis 5 oder auch weniger Häuser aneinander, und 10 bis 15 solcher Weiler bilden eine Gemeinde. Ursprünglich hatten die Bewohner ihre Felder im unmittelbaren Umkreis der Häuser. Meist lebten die Nachkommen je einer Familie in einem szer (Weiler), dem sie ihren Namen gaben: Györffy-szer, Szabó-szer usw. Nach einer bestimmten Zeit war der Boden erschöpft, und neue Parzellen wurden gerodet. Auf diese Weise mögen Anbaufläche und Wohnhaus weiter auseinandergerückt sein. Durch den Bau neuer Gebäude versuchte man dieser Entwicklung entgegenzuwirken, das heißt, von Zeit zu Zeit wanderten {G-138.} die Weiler; bald rückten sie weiter auseinander, bald näher zusammen. In der letzten Zeit tendiert ihre Entwicklung immer mehr zum geschlossenen Dorf. Die Siedlungsform des Weilers ist zwar in ganz Europa bekannt, doch läßt sie sich hier unmittelbar mit Entsprechungen in der benachbarten Steiermark in Verbindung bringen.

In den verschiedenen Weinanbaugebieten Westungarns entstanden Berggemeinden. Hierher zog die ärmere, hauptsächlich vom Weinbau lebende Bevölkerung aus den geschlossenen Siedlungen. Die Häuser und Höfe liegen weit auseinander. Sie sind – ebenso wie die Weilersiedlungen – durch Fußpfade und stellenweise durch Fahrwege in einem schier unübersichtlichen Geflecht miteinander verbunden.

Die früheren Unterkünfte (szállás) in der Großen Ungarischen Tiefebene gehörten als zeitweilige Quartiere in der Gemarkung zu den Siedlungen. Ihre Bezeichnung szállás wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts (außer im Süden des ungarischen Sprachraums) durch das Wort tanya (Einödhof), ursprünglich eine Wortschöpfung der Fischer, verdrängt. Der Verbreitungsraum der ungarischen Einzelgehöfte stellt eines der größten zusammenhängenden Streusiedlungsgebiete in Europa dar. Für das Donau-Theiß-Zwischenstromland sowie für das südliche und mittlere Gebiet östlich der Theiß sind diese Einödhöfe charakteristisch. Nur im Norden des Tieflands stoßen sie auf geschlossene Dorfsiedlungen.

1. Neue Weingärten; 2. Alte Weingärten; 3. Spielplatz; 4. Kohlgarten; 5. Ställe – Wirtschaftshöfe; 6. Scheunen, Tennen; 7. Weide

Die historischen Wurzeln der Einödhöfe gehen bis in die Zeit vor der Türkenherrschaft (15. Jh.) zurück, obwohl sich die ersten Spuren ihrer Vorläufer erst nach dem Abzug der Türken nachweisen lassen, und zwar in ausgedehnten Gemarkungen von Städten, die auch den Grund und Boden der verwüsteten Dörfer ihrer Umgebung in ihre Flur mit aufgenommen hatten. Anfangs handelte es sich um zeitweilig genutzte Unterkünfte, wo man das in der Umgebung gesammelte, während der Wintermonate für das Vieh benötigte Futter aufbewahrte. Im Winter hielten sich hier nur Männer auf. Wirtschaftliche Erfordernisse liegen dann die Einödhöfe entstehen und bedingten ihre Weiterentwicklung. Mit der stetigen Vermehrung des urbar gemachten Weidelandes und mit der Festigung des Privatbesitzes an Grund und Boden wuchsen sich die Einödhöfe im Laufe der Zeit zu allgemeinen landwirtschaftlichen Betriebseinheiten aus. Vom Frühjahrsanfang bis zum Herbst wohnte die ganze Familie draußen, um die gerade anfallenden Arbeiten sofort und ohne zeitraubende Wege erledigen zu können. Später wohnte die Jugend bereits das ganze Jahr über draußen, während die Alten in der Stadt oder im Dorf blieben. In einzelnen Fällen richteten Familien ihren ständigen Wohnsitz im Einödhof ein, und ihre Bindung zur Heimatsiedlung lockerte sich.

Karcag

Magyarvalkó, ehem. Kom. Kolozs, Rumänien

Die ungarischen Einödhöfe sind also Bestandteil irgendeiner geschlossenen Siedlung. Diese sehr enge wirtschaftliche und gesellschaftliche Bindung läßt sich durch verschiedene Fakten beweisen, so unter anderem durch die bestehenden Verkehrsverhältnisse. Auf den sternförmig vom Dorf ausgehenden Straßen sind die Einödhöfe leicht erreichbar, untereinander aber verbindet sie kein Straßennetz. Der Einödhof ist die Produktionsstätte, das Anwesen in der Heimatsiedlung dient in erster Linie zur Speicherung und Verarbeitung der Produkte. Die {G-140.} Trennung von Produktion, Verarbeitung und Verwertung wurde von den einzelnen Höfen optimal realisiert. Hinsichtlich der Besteuerung, der Administration und des Marktes gehört der Einödhof zum Dorf, wie auch Taufe, Hochzeit und Beerdigung größtenteils ebenfalls im Dorf stattfinden. Die Einödhöfe besitzen keine eigene Kirche und keinen eigenen Friedhof, ihre Toten werden auf dem Kirchhof der Gemeinde bestattet.

Die Einödhöfe bestimmen den Charakter der ganzen Gegend und mitunter auch der einen oder anderen Stadt. Betrachten wir beispielsweise das Gebiet von Szeged, einer der größten ungarischen Städte. Die ersten Einödhöfe tauchten hier Ende des 17. Jahrhunderts auf, waren aber auch Anfang des 18. Jahrhunderts wahrscheinlich zahlenmäßig noch gering. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stieg {G-141.} ihre Zahl rasch an, bald an die tausend. 27 789 von 73 676 Einwohnern der Stadt lebten im Jahre 1880 ständig auf den Gehöften, während es im Jahre 1930 von insgesamt 135 071 Einwohnern 45 450 waren, das heißt, der größere Teil der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung arbeitete und lebte auf einem Einödhof.

Szentegyházasfalu, ehem. Kom. Udvarhely, Rumänien

Nach der Befreiung 1945 entstanden durch die Bodenreform im ganzen Land annähernd 75 000 neue Einzelgehöfte, doch ging ihre Zahl Anfang der fünfziger Jahre, vor allem aber nach der Kollektivierung zurück, da nun ihr ursprünglicher Vorteil, der Wohnsitz an der Produktionsstätte, für die Mehrheit nicht mehr zutraf. Viele Bauern ließen sich in der Heimatsiedlung nieder und bauten sich dort ein neues Haus, andere blieben auf dem Einödhof. Die in der Nähe der Gemeinde gelegenen Gehöfte wurden oder werden in absehbarer Zeit eingemeindet. Neuerdings gibt es auch Fälle, in denen der Einödhof samt zugehörigem Garten zusätzlich neben einer Wohnung in der geschlossenen Siedlung beibehalten wird. Man verbringt dann dort die Wochenenden sowie einen Teil des Sommers. Diese Form des Einödhofes hat nichts mehr mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun, sie dient der Erholung als Ausgleich zu der andersartigen Arbeit in der Stadt. Vielerorts entstanden Einzelgehöftzentren mit Schulen, Behörden, Verkaufsstellen, Gaststätten und Kulturhäusern, {G-142.} deren Anziehungskraft in kurzer Zeit einen Dorfkern entstehen ließ.

Ein großer Teil der Einödhöfe besteht allerdings auch heute noch. 1970 lebten etwa 8 Prozent der Bevölkerung Ungarns in derartigen Streusiedlungen. Die Einbeziehung der Einödhöfe in das Elektrizitäts-, Schul-, Kulturhaus-, Einzelhandels- und Straßennetz ist ein schwieriges Problem. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: „Die Zwangsauflösung des historisch entstandenen Einzelgehöftsystems widerspricht sowohl dem individuellen als auch dem Gemeininteresse. Nur durch Perspektivplanung und zentrale Unterstützung können wir unter Berücksichtigung der speziellen Lage die gegenwärtigen negativen Auswirkungen des Einzelgehöftsystems vermindern.“ Die Aufgahe ist allerdings gewaltig, denn beinahe die Hälfte der Bevölkerung des Donau-Theiß-Zwischenstromlandes – die Städte ausgenommen – lebt heute auf Einzelgehöften. In den geschlossenen Siedlungen wird der Zuzug der Familien von den Einödhöfen auf der Basis völliger Freiwilligkeit durch die Vergabe von Grundstücken, Baukrediten und Arbeitsplätzen gefördert. Davon macht vor allem die Jugend Gebrauch, während die ältere Generation zumeist in der gewohnten Umgebung bleiben möchte. Die Zahl der Einödhöfe geht jährlich um 1 Prozent zurück, so daß mit einer langsamen Auflösung der ihrer Funktion verlustig gegangenen Streusiedlungen gerechnet werden kann.

In der Ungarischen Tiefebene und sporadisch auch in anderen Landesteilen gibt es in der Gemarkung Obstplantagen und Weinberge. In der Landschaft Großkumanien sind diese in der Regel der Länge und Breite nach in mehrere Gewanne parzelliert, an deren Ende Hütten und Scheunen stehen. Dabei handelt es sich zumeist um einzellige Bauten, die besonders hinsichtlich der Feuerungsanlage viel Archaisches bewahrt haben. Diese Gebäude dienen nicht als ständige Wohnung, sondern nur als Übernachtungsstätten während der Arbeitssaison, besonders zur Erntezeit.

Nagyszekeres, Kom. Szatmár, Ende 19. Jahrhundert.

Der Friedhof der Reformierten liegt um die Kirche, der katholische am Rande der Siedlung

Von den verschiedenen provisorischen Hirtenbauten auf den abgelegenen Weiden sowie von den teils am Rand der Siedlung gelegenen Mühlen wird weiter unten noch die Rede sein.

An dieser Stelle seien die zu jeder Siedlung gehörenden Friedhöfe erwähnt, die in größerer oder kleinerer Entfernung vom Ort angelegt wurden. Die Ungarn der Landnahmezeit wählten den Ort der Bestattung vermutlich in einiger Entfernung von ihrem Wohnsitz. Bereits im 11. Jahrhundert wurde durch ein königliches Edikt der Bau von Kirchen befohlen, aus deren Umgebung die Dorfbewohner nicht abwandern durften. Ihre Toten mußten sie um die Kirche herum bestatten. Dieser Brauch blieb das ganze Mittelalter über bestehen, selbst dann, wenn auf dem Kirchhof wegen Platzmangel die Gräber mehrfach belegt werden mußten.

Vereinzelt im 18. Jahrhundert und zunehmend im 19. Jahrhundert drängten die Behörden – vor allem aus hygienischen Gründen – auf eine Herausnahme des Friedhofs aus dem Dorf. Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde die Bestattung auf dem Kirchhof gesetzlich verboten. Ausnahmeregelungen galten nur für Kirchen, die sich am Dorfrand befanden. So gibt es in verschiedenen Gegenden des ungarischen {G-143.} Sprachraums noch Kirchhöfe, die bis in unsere Zeit genutzt werden, so im Szeklerland, und zwar mehrfach selbst in einer Stadt (Sepsiszentgyörgy – Sfintu Gheorghe), vor allem jedoch in den Dörfern (Telkibánya, Komitat Abaúj ; Gyenesdiás, Komitat Veszprém). Aber auch in der zweitgrößten Stadt Ungarns, in Miskolc, existiert bis zum heutigen Tage ein Friedhof innerhalb des Stadtgebietes.

Der außerhalb des Dorfes liegende Friedhof wird in der Regel durch einen Graben beziehungsweise eine Hecke aus Flieder, Hagedorn oder anderen Strauchgewächsen abgegrenzt. Dauerhafte Umzäunung mit prächtigem Tor kommt nur in waldreichen Gegenden mit entwickelter Holzbearbeitungskultur vor, so vor allem im siebenbürgischen Szeklerland und Kalotaszeg. Der Friedhofsgraben hatte eine mannigfache Bedeutung. Hier wurden die Hingerichteten, die bei der Verfolgung getöteten Strauchdiebe, die ungetauften Kleinstkinder und die Selbstmörder begraben. Hier wurde auch das Stroh verbrannt, auf dem der Tote gelegen hatte.

Szatmárcseke, Kom. Szabolcs-Szatmár

Szenna, Kom. Somogy

Karancsság, Kom. Nógrád

Tök, Kom. Pest

Man unterscheidet eine ältere und eine neuere Form der ungarischen Friedhöfe. In der älteren gibt es keine Wege, die Grabhügel sind scheinbar regellos, jedoch parallel zueinander in Ostwestrichtung angeordnet, das heißt, das Gesicht des Toten war dem Sonnenaufgang zugewendet (dieser Bestattungsbrauch läßt sich bis zur Landnahmezeit zurückverfolgen). In Gegenden, wo die Abstammung in der männlichen Linie besonders beachtet wurde, hatten die durch Blutsbande zusammengehörigen {G-145.} Toten in einem bestimmten Teil des Friedhofs ihren Platz. Bei Eröffnung eines neuen Friedhofes teilten die Behörden das Terrain von vornherein in Parzellen auf, so daß weder die nach Osten gerichtete Lage des Toten noch die gemeinsame Bestattung der Großfamilien beibehalten werden konnte.

Auf den Friedhöfen wurden früher häufig Obstbäume angepflanzt, in neuerer Zeit Akazien, durch deren Ertrag das Einkommen der Kirche oder des Friedhofswächters erhöht wurde. Der Blumenkult auf den Bauernfriedhöfen entwickelte sich erst Anfang dieses Jahrhunderts. Früher wurde ein Grabhügel aufgeworfen, der dann abgeflacht mit Gras bewuchs. Das Gras auf den Friedhöfen wurde regelmäßig gemäht, insbesondere auf den älteren, völlig mit Gras bewachsenen Flächen.

Die Katholiken stellten am Haupt des Toten ein Holz- oder Steinkreuz auf. Unter den Steinkreuzen gibt es Exemplare, die nach Barockmustern in Herzform gemeißelt wurden, während andere menschliche Gestalt nachahmten. Wesentlich mannigfaltigere Formen zeigen die Grabhölzer der Reformierten. In Mittelungarn und in der Donaugegend findet man ausgesprochen anthropomorph gestaltete Grabhölzer. In einem großen Gebiet Oberungarns sind sie säulenförmig, und die Einritzungen auf der Vorderseite geben Namen und Alter des Verstorbenen {G-146.} an. In einem größeren Gebiet östlich der Theiß ist die Säule oben zugespitzt und ein wenig nach vorn geneigt, so daß ihre Form an einen in die Erde eingelassenen halbierten Nachen erinnert. In einem Teil Siebenbürgens und im Donau-Theiß–Zwischenstromland bewahrt eine ringsum reich geschnitzte und verzierte Säule das Andenken an den Toten. Die Herkunft und Entstehungszeit all dieser Grabhölzer ist umstritten. Die einen halten sie für einen Brauch aus heidnischer Zeit, die anderen für ein Gegenstück zum Kreuz, das erst nach der Reformation Verbreitung fand.

In einigen Gebieten tragen diese Grabmale bestimmte Zeichen, die erkennen lassen, ob in dem Grab eine Frau oder ein Mann, ein Bursche oder ein Mädchen oder eventuell ein Kind ruht. In anderen Gegenden wird das Alter durch Farben angegeben. Helle Farben (blau, weiß) sind den jung Verstorbenen vorbehalten, braun gebührt dem mittleren und schwarz dem fortgeschrittenen Alter. Die schwarze Farbe setzt sich immer mehr durch, so daß man auf einzelnen Friedhöfen bereits nur noch schwarze Grabhölzer sehen kann. Rot deutet auf den Friedhöfen des ungarischen Sprachraums auf einen gewaltsamen Tod hin (im Kampf, bei einer Rauferei, Ermordung usw.).

Der Friedhof ist gewissermaßen das Dorf der Toten, seine Einrichtungen stehen unter besonderem Schutz. Stehen Obstbäume auf dem Friedhof, darf nur der Friedhofswächter das Obst pflücken; es ist verboten, Blumen abzubrechen, Büsche oder Bäume zu beschädigen oder gar ein Grabholz oder Kreuz zu stehlen. Man glaubt, daß der geschädigte Tote um Mitternacht erscheint und sein Eigentum zurückverlangt.

Nagyabony, Kom. Pest, erste Hälfte 19. Jahrhundert

Szeremle, Kom. Bács, erste Hälfte 20. Jahrhundert.

1. Wirtschaftshof; 2. Wohnhof; 3. Acker, Gemüsegärten: 4. Wald

Außer den genannten Baulichkeiten gibt es in der Gemarkung noch Scheunen-, Speicher-, Hürden-, Stall-, Unterkunfts- und Stapelhöfe, die alle mehr oder weniger ähnliche Funktionen haben und noch enger als die schon genannten Gebäude mit der geschlossenen Siedlung verbunden {G-147.} sind. Ein großer Teil davon ist Zubehör einer im ungarischen Sprachraum verbreiteten Siedlungsform, nämlich der aus zwei Teilen, dem Wohnhof und dem gesonderten Wirtschaftshof bestehenden Siedlung (kertes-település). Im Zentrum befand sich die große Wohnsiedlung. Straßen gab es nicht, lediglich Wohnhäuser, die nicht einmal durch einen Zaun voneinander getrennt wurden. Dieser innere Kern war nur ringsum von den Wirtschaftshöfen (kert) umgeben, einem umfriedeten Gelände, nicht zu verwechseln mit Garten, was im Ungarischen ebenfalls kert heißt. Hier hielt man das Vieh im Freien oder in Ställen, hier speicherte man das Futter für das Vieh, und hier verrichtete man bestimmte landwirtschaftliche Arbeiten: das Dreschen (mit dem Flegel oder mit Pferden, die das Korn austreten) usw. Die Männer lebten ständig auf den Wirtschaftshöfen oder verbrachten zumindest einen großen Teil ihres Arbeitstages und ihrer Freizeit dort. Im Stall wurde im Winter ein offenes Feuer angezündet, und am Abend kamen die Männer zu Gesprächen zusammen, sangen oder erzählten Märchen. Ein solcher „kert“ hatte also in vielerlei Beziehung ähnliche Funktionen wie in einer bestimmten Entwicklungsphase der Einödhof; er trennte die Wohnung von der landwirtschaftlichen Arbeitsstätte.

Diese Siedlungsform wurde vor einem halben Jahrhundert von István Györffy im Zusammenhang mit den Heiduckenstädten (um Debrecen) entdeckt. Seitdem hat die Forschung die Verbreitung und die Varianten dieser Siedlungsform in einem recht ausgedehnten Gebiet nachgewiesen. Im Landstreifen zwischen Oberungarn und der Tiefebene kommt sie häufig vor, im Gebiet östlich der Theiß seltener und im Donau-Theiß–Zwischenstromland nur vereinzelt. Auch bei den Palotzen in Oberungarn sind uns zahlreiche Beispiele für diese Siedlungsform bekannt. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die neuere Forschung auch in Westungarn, wobei hier allerdings die Wirtschaftshöfe in einigen markanten Merkmalen von den östlichen Höfen abweichen. So standen zum Beispiel die Ställe auf den Wiesen und waren weit verstreut. Der Getreidespeicher und die Tenne schlossen sich zwar später an den Stall an, wurden jedoch in früherer Zeit vom Stall getrennt, für sich allein errichtet. Neuerdings wurde die Siedlungsform {G-148.} des „kert“ auch nördlich der Großen-Schütt-Insel registriert. All diese Angaben zeugen nicht nur von der weiten Verbreitung, sondern gleichzeitig auch vom archaischen Charakter dieser Siedlungsform. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Bevölkerung der Dörfer und Städte derart zu, daß auch auf den Wirtschaftshöfen Wohnhäuser errichtet wurden, so daß Wirtschafts- und Wohnhöfe miteinander verschmolzen. Vielerorts sind noch heute die Grundstücke im Siedlungsinnern kleiner und am Rande der Siedlung größer, was ebenfalls auf die einstige Siedlungsweise zurückgeht.

| Siedlungs- und Bauweise, Hauseinrichtung | INHALT | Dörfliche Siedlungsformen und Grundstücksordnungen |