| Das Dreschen | INHALT | Die Getreideverarbeitung |

Die Hackfrüchte

Vom 18. Jahrhundert an wurden feldmäßig Hackfrüchte angebaut, die meistens aus Amerika stammten. Sowohl als Volksnahrungsmittel wie auch als Futter gewannen sie immer größere Bedeutung. Die neuen Kulturpflanzen verlangten neue Kenntnisse, neue Geräte und neue Bearbeitungsverfahren. Zuerst wurden die neuen Pflanzen im Garten angebaut, doch bald kamen sie hinaus aufs Feld, vor allem auf die Brachfelder, wodurch in vielen Gegenden die Dreifelderwirtschaft zum Erliegen kam.

Die Kartoffel (Solanum) ist heute eines der wichtigsten Nahrungsmittel, das auf etwa 5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Ungarns angebaut wird. Auf den Ackern tauchte die Kartoffel im 18. Jahrhundert auf, verbreitete sich jedoch nur zögernd bei den Bauern, da ihr Anbau den bisherigen bäuerlichen Kenntnissen widersprach. Die Hungersnöte des 19. Jahrhunderts sowie eine starke Unterstützung von seiten der Behörden und der Gutsherren begünstigten die Einbürgerung der Kartoffel. Zu ihrer Verbreitung trug auch bei, daß von der Ernte an vielen Orten kein Zehnt zu entrichten war. Es entwickelten sich spezifische Anbaugebiete (die Komitate Szabolcs, Somogy und Vas), in denen die Anbaufläche der Kartoffel mehr als 10 Prozent der gesamten Ackerfläche betrug. Aus diesen Gegenden kamen schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts Kartoffeln auf den Markt. Sie wurden im Frühjahr gelegt; die Pflanzlöcher hob man mit der Hacke aus oder bohrte sie mit einem Pflanzholz (cuca), und gelegentlich wählte man auch nach dem Pflügen jede dritte Furche zum Auspflanzen. Die Pflegearbeiten bestanden aus zweimaligem oder dreimaligem Hacken, und die Kartoffelernte im Herbst wurde mit einer flachen, hier und da auch gegabelten Hacke besorgt. Im letzten Jahrhundert ging man dazu über, Kartoffeln dort, wo sie in besonders großer Menge angebaut wurden, auszupflügen. Um sie lagern zu können, baute man aus den Knollen Pyramiden, breitete erst Stroh, dann Erde darüber und schützte sie so bis zum Frühjahr vor dem Frost. In geringeren Mengen wurden Kartoffeln auch im Keller oder in Mieten aufbewahrt.

Bercel, Kom. Nógrád

Die Sonnenblume (Helianthus annuus L.) ist heute Ungarns wichtigste {G-235.} Ölpflanze. Sie wurde noch später als die Kartoffel heimisch. Botanische Bücher aus dem 16. Jahrhundert zeigen zwar schon Abbildungen der Sonnenblume, doch war sie damals nur eine Zierpflanze in herrschaftlichen Gärten. Als man Ende des 18. Jahrhunderts ihr vorzügliches Öl kennenlernte, führte dies zu einer schnellen Verbreitung. Anfangs baute man sie in den Hausgärten an, und erst in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kam sie aufs Feld, zumeist als Randkultur auf den Mais- und Kartoffelfeldern. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nahm der Sonnenblumenbau zu, vor allem dort, wo aus religiösen Gründen die meiste Zeit des Jahres nicht mit Schmalz, sondern mit Öl gekocht wurde. Der Anbau der Sonnenblume als Hauptfrucht auf dem Feld ist selbst auf den großen Gütern erst ein Ergebnis unseres Jahrhunderts. In größeren Mengen wurde sie im Nyírség, im südlichen und südöstlichen Teil Westungarns und im Donau-Theiß-Zwischenstromland angebaut. Die abgeschnittenen Fruchtteller wurden mit Wagen eingefahren und in der Scheune, im Laubengang oder in einem entlegenen Teil des Hofes getrocknet und nachher mit Stock und Bleuel ausgeschlagen. Das war meistens eine {G-236.} gesellige Arbeit am Abend, gleichzeitig eine Unterhaltung, bei der man Märchen erzählte und sang.

Szeged, um 1930

Der Paprika (Capsicum annuum L.) ist eine Gewürzpflanze amerikanischen Ursprungs, ohne die die ungarische Küche heute undenkbar wäre. Er kam in Ungarn schon im 16. Jahrhundert in herrschaftlichen Gärten vor, doch damals noch als Zier-, manchmal auch als Heilpflanze. Aus dem 18. Jahrhundert gibt es dann vermehrte Angaben darüber, daß der Paprika auch beim Landvolk seinen Einzug gehalten habe. Wahrscheinlich kam diese Welle aus dem Süden, vermittelt durch bulgarische Gärtner oder durch ebenfalls aus dem Süden einwandernde Bunjewatzen (katholische Serben). Es bildeten sich schon frühzeitig zwei bedeutende Anbauzonen heraus, die eine in Szeged und Umgebung, die andere nördlich davon, in der Gegend von Kalocsa. Ein Unterschied in der Anbaumethode bestand darin, daß in der Umgebung von Szeged die Setzlinge im Frühbeet gezogen und dann ausgepflanzt wurden, in Kalocsa dagegen der Paprikasamen direkt in den Boden gesät und nach einer bestimmten Zeit verzogen wurde. Der Paprika ist eine äußerst empfindliche Pflanze, die zweimal, eventuell auch dreimal gehackt werden muß. Wenn möglich, wird sie auch gegossen oder beregnet, besonders bis die Setzlinge Wurzel gefaßt haben. Früher begann die Ernte nach Mariä Geburt (8. September), neuerdings erntet man etwas früher, schon Ende August. Die abgeernteten Paprikaschoten werden kurze Zeit getrocknet und dann auf Schnüre aufgezogen. Das war früher ebenfalls eine gesellige Arbeit, die oft bis spät in die Nacht hinein andauerte. Von den vollkommen trockenen Paprikaschoten entfernte man das Innere und zerkleinerte sie dann mit einem fußbetriebenen Holzmörser (külü) oder, wenn es sich um größere Mengen handelte, in einer Paprikamühle mit Mühlsteinen. Anschließend wurde der gemahlene Paprika gesäubert. Es gibt einen süßen und einen scharfen Paprika. Bedeutende Mengen kommen schon vom Sommerbeginn an als Schoten auf den Markt und werden roh genossen oder auch wie Gurken in Essig eingelegt.

Botpalád, Kom. Szabolcs-Szatmár

Der Tabak (Nicotiana L.) war in Ungarn schon im 16. Jahrhundert bekannt, doch zunächst nur als Medikament. Bei seiner Verbreitung spielten auch die Türken eine bedeutende Rolle. Vom 17. Jahrhundert an gab es immer häufiger Verordnungen, die das Rauchen verboten, ohne daß sie jedoch zu dem beabsichtigten Resultat führten. Im 18. Jahrhundert wurde der Tabak nicht mehr nur in Gärten, sondern auch auf dem Feld angebaut, und es entstanden ganze Anbauzonen, die sich auf Dörfer und größere Gebiete erstreckten. Die reifen Tabakblätter werden vom Stamm abgebrochen, auf lange Schnüre gezogen und so getrocknet. Die beim Trocknen geschrumpften Blätter müssen geglättet werden. Das Glätten des Tabaks war wieder eine gemeinsame Arbeit der Bauern. Da der Paprika- und der Tabakanbau besondere Fachkenntnisse verlangte, bildeten die Paprika- und Tabakpflanzer eine besondere Beschäftigungsgruppe. Doch während der Paprikaanbau einen relativen Wohlstand garantierte, übertraf der Lebensstandard der Tabakpflanzer, die Felder von den Adelsgütern gepachtet hatten, kaum den des Gutsgesindes. Seit Einführung des Tabakmonopols wurde Tabak praktisch nur auf Großgütern angebaut, die dafür {G-237.} eine Sondererlaubnis erhielten und die ganze Ernte abliefern mußten.

Der Mais (Zea Mays) tauchte in Ungarn bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf. Die anspruchslose Pflanze verbreitete sich sehr rasch und fand auch den Weg von den Gärten hinaus auf die Felder, um so mehr, als die Fronbauern davon lange Zeit kein Neuntel oder Zehntel entrichten mußten. Das Anbaugebiet des Maises vergrößerte sich immer mehr, und in unserem Jahrhundert erreichte es schon fast die Größe des Weizenanbaugebietes, die es manchmal sogar übertraf. Heute wird auf etwa einem Viertel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche Ungarns Mais angebaut, wobei in manchen Gegenden der Maisanteil sogar 30 bis 40 Prozent beträgt. Der Mais unterscheidet sich im Anbau weitgehend von den bislang bekannten Getreidearten, obwohl man anfangs versuchte, gleiche Verfahren anzuwenden. Die sorgfältig ausgewählten Saatkörner wurden direkt auf das Feld gestreut und eingepflügt oder aber auf das gepflügte Feld gesät und eingeeggt. Die Maisaussaat begann allgemein um den hl. Georgstag (24. April). Mit dem Säen verknüpfte sich vielfältiger Volksglaube. So wurden im südlichen Teil Westungarns die ersten Körner mit geschlossenen Augen durch den Rockschlitz gesät, damit die Nagetiere sie nicht finden sollten. Während des Säens durfte man nicht rauchen, sonst wurde die Ernte brandig (Nyírség). Wer beim Säen in die Sonne schaute, hoffte auf viele rote Maiskolben zur Ernte (Komitat Szatmár). In Kemenesalja aß man bei Beendigung der Saat Eidotter, damit die Kolben besonders gelb würden.

Im 19. Jahrhundert wurde die Streusaat immer mehr von der Reihensaat verdrängt. Mit einem vierzahnigen Zechen, dem Markör, bezeichnete man die Maisreihen auf dem Acker. Mit einem Stock {G-238.} oder dem Stiefelabsatz bohrte man dann reihenweise Löcher, streute die Körner hinein und trat das Loch mit dem Fuß zu. Zum Säen mit der Hacke waren zwei Personen notwendig, die eine hob mit der Hacke die Erde auf, die andere streute 3 bis 4 Körner darunter. Das Markieren der Reihen umgingen viele, indem sie beim Pflügen die Körner in jede dritte Furche fallen ließen, die bei der nächsten Runde vom Pflug zugedeckt wurde. Im vorigen Jahrhundert kamen zur Erleichterung der Reihensaat besondere Sävorrichtungen auf, die am Grindel des Pfluges befestigt wurden. Geschickte Bauern bauten sie sich selbst aus Holz, die Dorfschmiede stellten sie aus Eisen her. Der Mais wurde im vorigen Jahrhundert gegen Verunkrautung einmal gehackt und einmal gehäufelt. Das erste Hacken geschah bald nach dem Sprießen der Saat, wobei man von den zu einem Büschel gehörenden Pflanzen nur die stärksten stehen ließ. Das Häufeln wurde kurz vor der Ernte vorgenommen. Von der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an waren viele gegen diesen Arbeitsgang, und auf den Großgütern wurde er auch abgeschafft. In den Bauernwirtschaften jedoch hielt man am Häufeln zumeist bis zur Kollektivierung fest, da man der Meinung war, daß der Wind den gestützten Stengel weniger biegen oder gar umwerfen könne. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts tauchte der Pferdehackpflug (lókapa) auf, dessen anfängliche Form eigentlich einem kleinen symmetrischen Pflug ähnelte. In den größeren Bauernwirtschaften wurde er nur in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verwendet, und zu den landarmen Bauern gelangte er überhaupt nicht.

In der Gegend von Göcsej knüpft sich an das Hacken ein Aberglaube. Man muß sich mit der Erde des ersten Hackenschlages die Innenhand einreiben, dann kann die Hand keine Schwielen bekommen. Im südlichen Teil Westungarns hackte man möglichst bei abnehmendem Mond, weil man dann das Unkraut besser bezwingen zu können glaubte. Die hochgewachsenen Maisstengel verdeckten die Sicht auf den Feldern und begünstigten die Diebe. Deshalb hielt sich der Feldhüter, wenn der Mais zu reifen begann, ständig im Feld auf. Neben seiner Hütte stellte er einen 4 bis 5 m hohen Pfahl auf, ähnlich dem der Hirten, und versah ihn kreuzweise mit Sprossen, um leichter hinaufklettern zu können. So vermochte er das unter seiner Obhut stehende Maisfeld jederzeit zu überblicken. Die Feldhüter wurden mit Mais bezahlt; für ein Katastraljoch (etwa 0,6 ha) erhielten sie 30 bis 100 Kolben, und bei Diebstahl mußte der Dieb auch ihnen eine Entschädigung zahlen. Andererseits waren sie für jeglichen Schaden, der dem Mais entstand, verantwortlich. Maisfeldhüter wurden ältere Gesindeangehörige oder Hirten.

Kom. Békés, um 1930

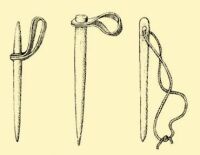

Der Mais reift im allgemeinen im September und wird dann „gebrochen“ (gepflückt). Zwei Methoden des Pflückens waren schon seit frühester Zeit bekannt, je nachdem, ob der Mais mit oder ohne Deckblätter vom Stengel gebrochen wurde. Im letzteren Fall verwendete man ein kleines ans Handgelenk zu bindendes Schlagholz (bontófa), mit dem man die Hüllblätter abschlug und den Kolben herauszog. Die Form des Schlagholzes entsprach der, die einst die amerikanischen Indianer verwendeten. Viele Angaben weisen darauf hin, daß das {G-239.} Gerät um die Jahrhundertwende durch Auswanderer, die aus Amerika zurückkamen, unter die Feldgeräte der ungarischen Bauern gelangt ist. Von den Großgütern ausgehend, verbreitete sich das Pflücken der Kolben ohne Blätter immer mehr. Bei der anderen Methode wurden die Kolben mit den Hüllblättern zusammen gebrochen und auf Wagen eingefahren. Auf dem Hof oder in der Scheune schüttete man sie zu großen Haufen auf, und am Abend lud man Verwandte und Nachbarn zum Entlieschen ein. Dies galt als die beliebteste Arbeit und Unterhaltung an warmen Frühherbstabenden. Das Maisentlieschen ist eine wichtige und eilige Arbeit, da die Kolben mit Hüllblatt schnell verderben. An das Entlieschen knüpfen sich viele Traditionen und Bräuche. So wird zum Beispiel behauptet, daß derjenige, der einen roten Kolben findet, noch im kommenden Jahr heiraten werde. Die roten Kolben hängt man an die Haustür zum Zeichen, daß sich im Hause ein heiratsfähiges Mädchen befindet.

Mezõkövesd

Beim Maisentlieschen fehlte selten die Maskerade, mit der die Burschen die Mädchen erschreckten. Sie hüllten sich in weiße Leinentücher, klebten sich Bart und Schnurrbart aus „Maisseide“ an und höhlten manchmal einen Kürbis zum Totenkopf oder zu einer Maske aus. So zogen sie von einem Hof zum anderen. Beim Entlieschen wurde gesungen, vor allem Lieder, die vom Mais handeln. Auch zum Erzählen bot sich bestens Gelegenheit, doch wurden keine langen Zaubermärchen, sondern eher erschreckende, abergläubische Sagen vorgetragen, denen man still zuhörte. Das Erzählen war das Amt der Älteren; manchen guten Erzähler lud man eigens zu diesem Zweck ein, und er brauchte dann auch nicht zu arbeiten. Den Helfern bot man in der Regel Obst, gekochte Kartoffeln und Mais an, der mit Mohn bestreut und mit Honig gesüßt wurde. Manchmal gab es auch etwas Gebäck und einen Becher Wein. War die Arbeit geschafft, tanzte man zur Zither, früher zu den Klängen des Dudelsacks. Oft spielten auch Zigeunermusikanten. Das Vergnügen dauerte jedoch {G-240.} selten bis Mitternacht, denn bei Tagesanbruch mußte man wieder zum Maisbrechen aufs Feld.

Hódmezõvásárhely, Kom. Csongrád, Ende 19. Jahrhundert

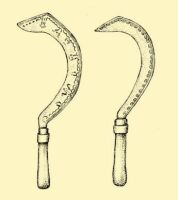

Vom Mais wurden nicht nur die Kolben, sondern auch die Stengel verwendet, die als mittelmäßiges Futter galten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließ man sie vielerorts auf dem Feld, und im Winter wurden sie vom Vieh an Ort und Stelle abgeweidet. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war der Futterbedarf so groß, daß die Stengel regelmäßig eingebracht wurden. Man schnitt sie mit der Sichel, der Hacke, einem Stengelmesser mit Sensenklinge, mit der Axt oder einem Schilfmesser, je nachdem, wie es in der jeweiligen Gegend üblich war oder der Größenordnung der Wirtschaft entsprach. Die Stengel wurden zu Garben gebunden und diese mit den Enden nach unten aufgestellt. Im Winter holte man sie mit dem Wagen vom gefrorenen Acker und lagerte sie auf dem Hof oder in der Scheune. Im Frühjahr, wenn schon alles verfüttert war, gab man dann dem Vieh die Maisstengel zum abknabbern. Das übrigbleibende harte Rohr wurde anstelle von Latten für Zäune verwendet oder samt den entkörnten Kolben und den aus dem Boden herausgezogenen Stümpfen verfeuert. Die Maisabfälle waren vom Anfang des vorigen Jahrhunderts an in den holzarmen Dörfern der Tiefebene wichtiges Brennmaterial.

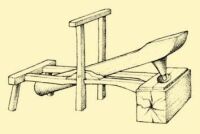

Das Maisentkörnen ist eine Winterbeschäftigung, für die viele Varianten nebeneinander bestehen. Wenn der Mais trocken genug ist, entkörnt man am einfachsten mit der Hand oder man reibt zwei Kolben aneinander. Am besten geht die Arbeit, wenn man dabei ein hartes Strunkstück in der Hand hält. Man pflegte auch zuerst mit einem spitzen Eisengerät der Länge nach einige Reihen wegzuschieben. Anderswo schlug man eine Klinge in den Rand eines kleinen Hockers und zog daran die Kolben hin und her; die Körner fielen in einen Korb unter dem Hocker. Die gezähnten Maisreiber, die man auf die Hand zieht, scheinen neueren Datums zu sein. Auf demselben Prinzip beruhen die Reibstücke, deren Platte mit Nägeln bespickt ist. Im südwestlichen Teil Westungarns und in Siebenbürgen pflegte man den Mais auch zu dreschen. Siebenbürgen ist das Land des Dreschkorbes. Mit einem gebogenen Holzstück oder einem Holzhammer schlug man die Kolben im Korb, und die Körner fielen durch die Löcher im Bretterboden. Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an vermehrte sich die Zahl der größeren und kleineren fabrikmäßig oder vom Dorfschmied hergestellten mechanischen Maisentkörner.

Ein Vergleich historischer, sprachlicher und ethnographischer Daten läßt den Schluß zu, daß sich im Karpatenbecken zwei charakteristische Zonen des Maisanbaus herausgebildet haben: Siebenbürgen und Westungarn, vor allem der südliche Teil Westungarns. In beiden Gebieten tauchte die neue Pflanze schon zeitig auf. Anbau- und Verarbeitungsmethode zeigen deutlich, daß im östlichen Gebiet wahrscheinlich die Rumänen die Vermittler waren, im südlichen die Südslawen.

Der Mais verdrängte in der Ernährung die bisher zur Breibereitung verwendeten Getreidepflanzen (Hirse, Buchweizen, Einkorn, Gerste). Auch in der Viehfütterung, vor allem in der Schweinemast, übernahm er weitgehend deren Rolle, und als sich die Bedeutung der {G-241.} Schweinemast Anfang des vorigen Jahrhunderts erhöhte, nahm auch der Maisanbau zu. Als Nahrungsmittel verlor der Mais immer mehr an Bedeutung, je mehr man ihn als Futtermittel nutzte. Heute sind nur noch in einigen Teilen Siebenbürgens und ganz vereinzelt auch in Westungarn regelmäßige Maisspeisen üblich.

| Das Dreschen | INHALT | Die Getreideverarbeitung |