| Das Material | INHALT | Die Bearbeitung der Wolle |

Verarbeitung von Hanf und Flachs

Feinbrechen Gyimes-Bükkhavas, ehem. Kom. Csík Rumänien

Taktaköz, Kom. Zemplén, um 1940

Taktaköz, Kom. Zemplén, um 1940

Karcsa, Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén

Bestimmte Wörter der ungarischen Sprache zeugen davon, daß die Ungarn bereits in den frühesten Zeiten – noch vor ihrem Einzug in ihr heutiges Land – eine Art Leinenzeug besessen haben dürften, denn die ungarischen Bezeichnungen kender (Hanf), csepû (Werg), orsó (Spindel) und tiló (Breche) sind bulgarisch-türkischen Ursprungs, und wenn wir noch die ungarischen Verben fon (spinnen) und szõ (weben) hinzunehmen, die wir bis zur finnougrischen Zeit zurückverfolgen können, dann besteht kaum ein Zweifel, daß wenigstens ein Teil dieses Hauswerks zu den ältesten Kulturschichten gehört. Das ungarische Wort len (Flachs) ist späteren, slawischen Ursprungs. Der Flachs hatte aber im Karpatenbecken früher auch nicht die gleiche Bedeutung wie der Hanf, {G-332.} und in den letzten Jahrhunderten wurde er auch immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Zweifellos haben die Ungarn von den slawischen Völkern differenziertere Verfahren der Pflanzenfaserverarbeitung erlernt. Das geht auch aus der Terminologie hervor: gereben (Hechel), guzsaly (Spinnrocken), motolla (Haspel), cséve (Spule), osztováta (Webstuhl) und seine Teile: borda (Webblatt), nyüst (Schaft) usw. Sogar die allgemeine Bezeichnung für die Meister des Webereihandwerks takács (Leineweber) ist aus einer slawischen Sprache ins Ungarische gekommen.

Magyarvalkó, ebem. Kom. Kolozs, 1930–1940

Jede Bauernfamilie baute bis in die jüngste Zeit – hier und da ist es noch heute der Fall – gerade so viel Hanf und Flachs an, wie sie in einem Jahr verarbeiten konnte. Dicht beim Dorf, unabhängig von der Fruchtfolge, lagen nebeneinander die 50 bis 150 Quadratklafter großen Hanffelder. Diese Ackerfläche konnten auch Mädchen erben, denn hauptsächlich durch ihrer Hände Arbeit wurde aus der Flachsernte feines und aus dem Hanf gröberes Leinen. Da auf den winzigen Parzellen jedes Jahr die gleiche Kultur angebaut wurde, mußte der Boden gründlich gedüngt und bearbeitet werden. Vor allem der Flachs war in dieser Hinsicht anspruchsvoll. Die Bearbeitung des Bodens und die zeitige Hanfaussaat war Aufgabe der Männer. War die Aussaat beendet, warf man den Sack, die Saatschürze, hoch in die Luft – so hoch sollte der Hanf wachsen.

Bis zur Ernte hat man mit dem Hanf nicht viel Arbeit, denn er wird so dicht ausgesät, daß kein Unkraut dazwischen gedeihen kann. Das Herausrupfen (Ranfen) beginnt beim Flachs im Juli, beim Hanf erst im August. Die Pflanzen werden einige Tage getrocknet, dann läßt man die übereinander geschichteten Garben in einem Graben, in stehendem Wasser oder in einem Bach rösten (Wasserrotte). Die Garben werden mit Steinen oder Erde beschwert, eventuell auch festgebunden, und sie bleiben so lange im Wasser, bis sie entsprechend weich geworden sind. Das hängt von der Stärke der Halme, dem Wetter und der Temperatur des Wassers ab. Sind die Garben ordentlich durchgeweicht, werden sie herausgenommen, abgewaschen und getrocknet, wozu bei schönem sonnigen Wetter ein bis zwei Tage reichen.

Der getrocknete Hanf wird zuerst grob in der Brechlade und dann feiner in der Breche gebrochen. Die Breche steht auf vier Füßen und hat ein zwischen zwei Brettern bewegliches Holzstück, mit dem die holzigen Teile des Hanfstengels, die Schäbe, zerbrochen werden, um die verwendbaren Fasern von den Holzteilen zu befreien und weich zu machen. Als weitere Verfeinerung folgt das Durchhecheln der Fasern, wozu man ein Holzbrett mit aufrechtstehenden spitzen Nägeln, die sogenannte Hechelbank, benutzt. In den einzelnen Gebieten des ungarischen Sprachraums gibt es dafür verschiedene Varianten und Methoden. Das Treten mit den Füßen, die große Hanfreibe oder die Wergbreche sind nur in einzelnen Gegenden bekannt. Die verspinnbaren Fasern werden in Strähnen zusammengebunden und zunächst beiseite gelegt. Erst im Spätherbst, wenn alle Feldarbeiten beendet sind, holt die Bäuerin das Werg wieder hervor.

Sukoró, Kom. Fejér

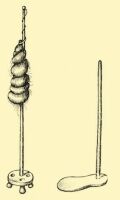

Das älteste Gerät zum Verspinnen ist der Spinnrocken (guzsaly). Er wird vereinzelt unter der Achsel gehalten, meistens setzt sich die Spinnerin {G-334.} jedoch auf das untere Ende des Rockens, und an manchen Orten hat der Spinnrocken auch einen Fuß, so daß ihn die Spinnerin neben sich hinstellen kann. Um das obere Ende des hölzernen Stockes windet sie die Fasern, die sie dann mit der linken Hand abzieht und, die Finger ständig mit Speichel befeuchtend, zu einem Faden zwirnt, den sie gleichmäßig um die mit der rechten Hand gedrehte Spindel wickelt. Unter den Spinnrocken findet man sehr viele geschnitzte, reich verzierte Exemplare; es sind Liebesgaben, die die Burschen für ihr auserwähltes Mädchen schnitzten. Ende des 18. Jahrhunderts hält das Spinnrad mit Fußantrieb, rokka genannt, im Karpatenbecken seinen Einzug. Nach Ungarn gelangte es vermutlich über deutschösterreichische Kontakte. Obwohl an diesem mit Tretrad angetriebenen Spinngerät die Arbeit schneller voranging, setzte es sich nur schwer durch und verdrängte nur allmählich den Spinnrocken. In einzelnen Gebieten, wie zum Beispiel Bodrogköz, hat es sich so gut wie gar nicht eingebürgert, da bei seinem Bekanntwerden die Handspinnerei als Hauswerk bereits zurückging.

Magyarvalkó, ehem. Kom. Kolozs, um 1930

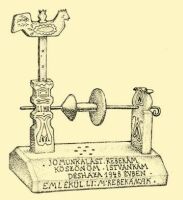

Désháza, ehem. Kom. Szilágy, 1948

Das Spinnen muß nicht nur Arbeit, sondern kann auch eine Zerstreuung sein, da man sich dabei gemütlich unterhalten kann. Die Mädchen, die jüngeren und die heiratsfähigen, sowie die jüngeren und die älteren Frauen hatten getrennte Spinnstuben. Oft wurde zu diesem Zweck ein Zimmer gemietet, oder man kam in einem Haus zusammen, in dem Mangel an Frauenhänden bestand und man gleich die Fasern der Hausangehörigen mit verspann. In der Spinnstube trägt man zwar keine Feiertagskleidung, doch ziehen die Frauen und Mädchen ein hübscheres Kleid an als bei der täglichen Arbeit. Den Spinnrocken, die Spindel und die zu verspinnenden Fasern bringt jede selbst mit. In der Spinnstube ergibt sich eine festgesetzte Platzverteilung. Die Älteren sitzen in der Nähe der Tür, die Jüngeren im hinteren Teil des Zimmers. Eilig beginnen sie mit dem Spinnen, denn später, wenn die Burschen das Vieh gefüttert und den Stall ausgemistet haben, kommen auch sie in die Spinnstube, und die Arbeit geht nur noch langsam voran. Die Zeit vergeht mit fröhlichem Erzählen. Besonders gern sind diejenigen gesehen, die gute Erzähler von Märchen, Sagen und Gespenstergeschichten sind. Später wird gesungen, und es kommt zu verschiedenen Spinnstuben-Neckereien. Läßt ein Mädchen die Spindel fallen, erhaschen sie die Burschen und geben sie nur gegen einen Kuß zurück. In der Tiefebene wird bei Zithermusik auch oft getanzt. Doch lange bleiben die Spinnerinnen nicht; auf ein Zeichen der Bauersfrau entfernen sich alle gleichzeitig. Die Spinnstube bedeutet nicht nur Arbeit in Gesellschaft und Unterhaltung, sondern ist auch der Ort, an dem sich die jugendlichen kennenlernen, eine Institution der Eheanbahnung.

Das gesponnene Garn wird auf eine einarmige Handhaspel oder auf eine vierarmige Haspel mit Antrieb aufgewickelt; letztere dient gleichzeitig als Maß. Die Länge des zur einmaligen Umschlingung der vierarmigen Haspel benötigten Garnes bezeichnet man als Faden (szál). Da die Haspel in den einzelnen Gegenden von unterschiedlicher Größe ist, handelt es sich hierbei nicht um ein absolutes Garnmaß. Die erste größere, ebenfalls nach Landstrichen variierende Maßeinheit ist das {G-335.} Gebinde (ige) oder die Fitze, das Dreifache des Fadens, oder die kleine Strähne (kis pászma), das 50- bis 100 fache des Fadens. Die nächstfolgende Einheit ist die große Strähne (sing, hasáb), die 40 bis 100 kleine Strähnen ausmacht. Die Docke (matring) besteht aus 2 bis 15 großen Strähnen. Trotz dieses außerordentlich komplizierten Rechensystems konnten die Bäuerinnen immer genau die gesponnene Menge Garn angeben und auch die Länge der Leinwand, die daraus gewebt werden konnte.

Nagyvázsony, Kom. Veszprém

Miske, Kom. Bács-Kiskun

Zum Ende des Winters folgt die Garnwäsche, eine Arbeit, die ebenfalls gemeinsam verrichtet wird. Zuerst wird das Hanfgarn in Aschenlauge ausgekocht, dann zu Hause oder – in einzelnen Gegenden (Bodrogköz) – im Eiswasser der Flüsse und Seen gründlich ausgewaschen. Beim Auswringen helfen die Männer, die auch das gewaschene Garn vom Fluß oder vom Bach zurückbringen. Nachdem es im Laubengang vor dem Haus oder auf dem Zaun getrocknet ist, wird es entsprechend dem oben beschriebenen Rechensystem zu Knäulen (gombolyag) {G-336.} aufgewickelt und weggelegt, bis man im zeitigen Frühjahr mit dem Weben beginnt.

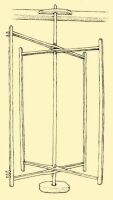

Dem Weben geht das Zetteln voraus, womit zugleich Breite und Länge der Leinwand bestimmt werden. Der Zettelbaum besteht aus vier Flügeln, die sich um eine Stange in der Mitte drehen, deren unteres Ende auf den Fußboden auf einem Brett steht, während sich das obere Ende an den Deckenbalken des Zimmers stützt; demzufolge war die Größe des Zettelbaums innerhalb eines Dorfes je nach Zimmerhöhe verschieden. Das Abnehmen der Kettfäden vom Zettelbaum geschieht sehr sorgfältig, und mehrere helfen dabei. Gewöhnlich werden die Kettfäden sofort auf den Kettbaum des Webstuhls gewickelt (gebäumt), spätestens aber am nächsten Tag. Ganz allgemein betrachtet, findet man als Zählweise beim Haspeln und beim Zetteln in den meisten Gegenden des Karpatenbeckens die sonst schon größtenteils verwischten Spuren des sechziger Zahlensystems (Sexagesimalsystem).

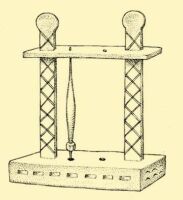

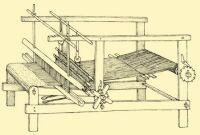

Die älteste Form des Webstuhls war eine senkrechte Konstruktion (Hochwebstuhl), von der es aber in der Leinenweberei nur noch {G-337.} Museumsstücke gibt. Unter den Webstühlen, die von den Bauern heute noch benutzt werden, sind offensichtlich die, deren Pfosten auf einer Schwelle ruhen, die ältesten. Diese Form wurde im allgemeinen von einem auf vier Füßen stehenden Webstuhl (Flachwebstuhl) abgelöst.

Taktaköz, Kom. Zemplén, um 1940

Kalotaszentkirály, ehem. Kom. Kolozs, Rumänien

Taktaköz, Kom. Zemplén, uni 1940

Im oberen Teil der beiden Vorderfüße liegt der Kettbaum mit den Kettfäden, in der Mitte hängt der Schaft (nyüst) herunter, durch den die Fäden hindurchgezogen werden, dahinter folgt das Webblatt (auch Kamm oder Riet genannt), das die durchgezogenen Fäden zu den übrigen, das heißt, zu der abgewebten Leinwand schiebt. Die beiden hinteren Füße des Webstuhls halten den walzenförmigen Baum, auf den die fertige Leinwand gewickelt wird. Auf den Handwebstühlen der Bauern kann eine 50 bis 65 cm breite Leinwand gewebt werden. Dieses Maß hat den Schnitt der daraus gefertigten Kleidungsstücke bedeutend beeinflußt. Die fertige Leinwand wird von der Walze abgenommen, in Wasser getaucht und auf dem Rasen oder dem Zaun ausgebreitet, {G-338.} damit sie die Frühjahrs- beziehungsweise Frühsommersonne möglichst hellweiß bleicht.

Die Leibwäsche wird aus glatter Leinwand (Grobleinen) genäht, die keinerlei Verzierung erhält. Kettfäden und Schußfäden der glatten Leinwand waren bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts gleichermaßen aus Hanf- oder Flachsgarn. Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an nahm man für das Zetteln immer häufiger Baumwollgarn, während die Schußfäden weiterhin aus Hanf- oder Flachsgarn bestanden. Dieses Gewebe wurde Halbbaumwolleinen (Halbleinen) genannt und war bei weitem nicht so rauh wie die glatte Leinwand aus reinem Hanf.

Die Hanf- und Flachsverarbeitung war einschließlich der bäuerlichen Hausweberei eine typische Frauenarbeit. Die Männer übernahmen nur die Aussaat, die Ernte und das Rösten der Faserpflanzen. Demgegenüber waren die in der Feinweberei vor allem in den Städten, später auch in den Dörfern gewerblich tätigen Leinweber, die seit dem Mittelalter ständig Erwähnung finden, ausschließlich Männer. Sie webten aus fertigem Garn, das sie entweder kauften oder das ihnen die Bäuerinnen als Bezahlung oder als Material für ihre Bestellung zum Weben brachten. Ab und zu ließen die Bäuerinnen auch glatte Leinwand beim Leineweber anfertigen, da dieser auf seinem Webstuhl breiteren Stoff weben konnte, doch meistens bestellten sie bei ihm besonders und in neuerer Zeit auch gemusterte Leinwand.

| Das Material | INHALT | Die Bearbeitung der Wolle |