| IV. Herausbildung der ständischen Gesellschaft (1172–1526) | INHALT | 2. Adel und hörige Bauern in Siebenbürgen (1241–1360) |

1. Die drei Völker Siebenbürgens (1172–1241)

Inhaltsverzeichnis

Die Entstehung der Szekler- und Sachsensiedlungen

Für die auf den Beginn des 13. Jahrhunderts zurückreichende Chroniktradition stellte das Volk der Szekler, das in einem geschlossenen Block im südöstlichen Grenzgebiet Siebenbürgens lebte, den Überrest jener Hunnen dar, die sich nach Attilas (Etzels) Tod nach Siebenbürgen zurückgezogen hatten. Dies läßt sich jedoch ebensowenig beweisen wie ihre archäologisch akzeptable, sprachwissenschaftlich zur Zeit aber nicht belegbare Identifikation mit einem um 670 ins Karpatenbecken eingewanderten Türkenvolk. Am ehesten stammen die Szekler-zumindest ihr namengebender Kern-von dem durch den byzantinischen Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos erwähnten „Kabaren“-Stamm ab, der sich gegen die Chazaren erhob und noch vor der Landnahme im Karpatenbecken zu den ungarischen Stämmen stieß; um 950 war er zweisprachig, sprach also seine eigene türkische und auch die finnougrische Sprache der Ungarn. Seinen Namen leitet man von dem des bulgartürkischen Eskilenstammes ab, wenn dies auch oft bestritten wird.

Dennoch ist ihre türkische Herkunft wahrscheinlich. In jenem Runenalphabet aus Mittelasien, in dem ursprünglich türksprachige Texte wiedergegeben wurden und das die Szekler im Mittelalter benutzten, sind von den 27 Buchstabenzeichen 21 alttürkischer, 3 altgriechischer und 3 glagolitischer Herkunft. Vier Zeichen in den letzten beiden Gruppen bezeichnen Laute ohne Entsprechung im Türkischen, wohl aber im finnougrischen Ungarisch. Seit wir überhaupt Sprachangaben von den Szeklern besitzen – einschließlich der von ihnen stammenden geographischen Namen –, sprachen sie stets ungarisch, und auch ihr Dialekt enthält nicht mehr türkische Lehnwörter als das Gemeinungarische. Sollten sie also türkisch gesprochen haben, geschah ihre Magyarisierung sehr früh und vollständig, wohl kaum erst in ihrem heutigen Siedlungsgebiet, an der Südostgrenze des ungarischen Sprachgebietes.

Ihre türkische Stammesorganisation haben die Szekler auch in der Neuzeit noch bewahrt. Ihr Volk gliederte sich in 6 Geschlechter mit je 4 Zweigen, aus deren erblichen Führungsfamilien in festgelegter Reihenfolge jährlich wechselnd die Richter (iudices) und Militärbefehlshaber (capitanei) der Geschlechter hervorgingen. Diese Organisation mag schon aus der Landnahmezeit stammen oder wurde bei der Errichtung des Militärgrenzgebietes als militärische Struktur geschaffen-in beiden Fällen existierte sie bereits, als die Szekler ihre heutigen Siedlungsgebiete bezogen, da sich in allen später {176.} getrennt siedelnden Szeklergruppen die sechs Geschlechter gleichen Namens wiederfinden; alle sechs verteilten sich folglich gleichmäßig. Wo sie sich auch niederließen, galt das Land als Gemeinbesitz des ganzen Szeklervolkes. Die je vier Zweige wurden ebenfalls überall neuorganisiert, wobei man dort, wo Menschen fehlten, sog. „neue“ Zweige schuf. Obwohl den Amtsträgern ein mehrfacher Anteil am Gemeingrund des Geschlechtes sowie sonstige Einkünfte zukamen und damit auch bei den Szeklern eine Besitzschichtung entstand, konnten sich keine feudalen Abhängigkeitsverhältnisse herausbilden, denn alle Szekler waren Freie mit dem Recht auf Beteiligung am Gemeingrund und der persönlichen Verpflichtung zum Kriegsdienst. Zugleich mit der militärischen Stammesorganisation bewahrten die Szekler die ungarische Hirtenlebensweise des Weidewechsels am längsten. Ihre Steuer für den König bestand anfangs in Pferden und auch nach dem allmählichen Übergang zum Ackerbau immer noch in Ochsen – sie blieben also in erster Linie Tierzüchter und dienten im königlichen Heer als leichtberittene Vorhut.

Organisation und Lebensweise der Szekler hätten im königlichen Komitat kaum länger erhalten bleiben können, wo das Gemeinvolk zu unterschiedlichen Diensten für die Burgen eingeteilt wurde und nur ein Teil im Soldatendienst stand. Ähnlich den Soldatendörfern mit ungarischen Stammesnamen gibt es auch solche mit dem Namen „Székely“ überall im historischen Ungarn, westlich der Donau ebenso wie im nordwestlichen Grenzgebiet. Folglich dürfte auch die auseinanderstrebende Siedlungsbewegung der ursprünglichen – kabarischen? – Szekler Krieger an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert begonnen haben. Das für die Szekler gegründete Archidiakonat, das wir schon aus Siebenbürgen kennen, wurde nach dem einzigen Telegd im Komitat Bihar benannt, und einer ihrer Kreise trug den Namen Erdõhát = Waldrücken, ebenfalls den einer Hügellandschaft bei Telegd. Den siebenbürgischen Flußnamen Hortobágy im Sachsenland (daraus dt. Harbach, rum. Hîrtibaciu) gibt es in Ungarn nur noch einmal, eben in Bihar, ebenso wie Parallelen für den gleich zweimal im siebenbürgischen Archidiakonat Telegd vorkommenden Flußnamen Homoród. Das Komitat Bihar war im 10. Jahrhundert bereits von allen Seiten von ungarischen Siedlungen umgeben, und dies mag eine Erklärung dafür sein, daß die Szekler bis zum 11. Jahrhundert völlig magyarisiert waren und sich – nur noch ungarisch sprechend, aber ihre Runenschrift beibehaltend – in Siebenbürgen niederließen.

Aufklärung über ihr erstes dortiges Siedlungsgebiet und darüber, wie und wann sie weiter nach Osten in ihr heutiges Siedlungsgebiet gelangten, gibt neben der Archäologie die Toponomastik. Um 1190 wurde die Propstei für die ersten von König Geysa (Géza) II. (1141–1162) im Tal des in den Alt mündenden Harbach angesiedelten Deutschen (Flandrenses oder Theutonici) gegründet, die statt der Oberhoheit des siebenbürgischen Bischofs dem Graner Erzbischof unterstand. Diese Propstei, deren Territorium später auch Altland genannt wurde, bestand aus den „Stühlen“ Hermannstadt/Szeben, Leschkirch/Újhegyház und Großschenk/Nagysink („Stuhl“, in den lateinischen Urkunden sedes, bezeichnete im mittelalterlichen Ungarn das Gerichtsund Verwaltungsforum der autonomen Szekler-, Sachsen- und Kumanendistrikte sowie dessen territorialen Kompetenzbereich). In der Neugründungsurkunde von 1224 hieß dieses Territorium „desertum“, was nicht {177.} Einöde bedeutete, sondern „verlassenes“ Gebiet, verlassen nämlich von den „Telegder“ Szeklern, die in die damalige königliche Domäne Udvarhely umzogen. Die Szekler wohnten vor Ankunft der Deutschen nicht nur im Harbachtal, sondern auch westlich davon im Sebes- (dt. Schäwis-), im Szád- (dt. Zoodt-) und östlich davon im Sáros- (dt. Scharosch-)tal, wo sie einen Teil ihrer Ortsnamen an die Deutschen weitergaben. Nach dem Wegzug der Telegder zogen noch im 12. Jahrhundert die Sebeser Szekler (aus der Umgebung des heutigen Szászsebes/Mühlbach) hindurch, vom Altknie nach Osten in den „Sepsi“-Stuhl, der seinen Namen von ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet Sebes erhielt, und ihnen folgten dann die Szekler von Orbó/Urwegen (im Distrikt Reußmarkt) ins südöstliche Grenzgebiet Siebenbürgens.

Diese Umzüge müssen vor 1224 geschehen sein, als König Andreas (András) II. den 3 Stühlen des Altlandes das Gebiet der späteren Stühle Broos/Szászváros, Mühlbach/Szászsebes, Reußmarkt/Szerdahely und Reps/Kõhalom mit der Begründung anschloß, von Broos bis zur Szeklersiedlung Barót im Sepsier Stuhl hinter dem Altknie „soll ein Volk sein“ (unus sit populus)* , und die gesonderten Distrikte sollen sich unter der alleinigen Oberhoheit des vom König ernannten und vom siebenbürgischen Woiwoden unabhängigen Hermannstädter Gespans vereinigen. Der erste uns bekannte Hermannstädter Gespan erscheint übrigens 1210 als Befehlshaber der Sachsen, Szekler, Petschenegen und Rumänen in einem Kriegszug nach Bulgarien. Zur Ernennung eines eigenen Szekler Gespans kam es vermutlich 1230, als der Umzug der Bevölkerung des Sepsier und des Orbóer Stuhls aus den den Deutschen überlassenen Gebieten beendet war. Eine Zeitlang blieben jedoch Szekler noch nördlich der deutschen Siedlungen am Südufer der Großen Kokel wohnen, die den Deutschen erst später Platz machten, doch im Kern war die Selbstverwaltung der deutschen Siedler 1224 bereits vorhanden. Die der Hermannstädter „Provinz“ (später „Stuhl“) angeschlossenen weiteren 6 Stühle bekamen gemeinsam die „Hermannstädter Freiheit“ zugesprochen, also das Recht der Dörfer und Stühle, ihre Dorfrichter und Priester frei zu wählen, sowie die Freiheit der gesamten Bevölkerung von jeder Art grundherrlicher Abhängigkeit. Ihr Verwaltungs- und Militärführer, der Hermannstädter Gespan, war ein vom König ernannter Beamter, der in jener Zeit aus den Reihen der ungarischen Aristokraten stammte. An den König zahlten die Deutschen eine erhebliche Steuer und stellten ihm 500 gepanzerte Reiter.

Dieses System einer freien Bauernschaft, das sich grundsätzlich von der Komitatsorganisation unterschied und seine Bevölkerung über Steuerzahlung und Soldatenstellung hinaus nicht einmal zu Diensten für ihre selbstgewählte Obrigkeit verpflichtete, hatten die siebenbürgischen deutschen Ansiedler nicht aus ihrer alten Heimat im Luxemburger Gebiet mitgebracht, von wo sie durch die Übervölkerung und insbesondere die Grundherrenlasten vertrieben wurden, sondern in Siebenbürgen erhalten. Hier setzte zur gleichen Zeit auch in anderen Gebieten die Ansiedlung privilegierter ausländischer „Gäste“ (hospites) ein. Wohl gleichzeitig mit denen im Gebiet Hermannstadt trafen {178.} Einwanderer im Radnaer, Bistritzer und den benachbarten „königlichen“ Distrikten sowie in einigen Dörfern am Mieresch ein, sie erhielten die gleiche persönliche Freiheit und das Selbstverwaltungsrecht. Aufgrund dieses Rechtssystems nach sächsischem Muster nannten die königliche Kanzlei und die ungarische Bevölkerung die im übrigen gar nicht aus Sachsen kommenden Deutschen „Sachsen“ (Saxones). Die sächsische „Freiheit“ wurde allerdings nur den sich auf den Königsgütern ansiedelnden Deutschen verliehen, jene auf Kirchen- und Grundherrengütern unterstanden ihrem jeweiligen Grundherren. Doch auch die Freiheit der Siedler auf Königsgrund war durch innere und äußere Gefahren bedroht. Zwar versprach Andreas II. 1224, in den 7 Stühlen mit Hermannstädter Recht keine Güterschenkungen an Grundherren vorzunehmen, doch waren solche Fälle bereits früher eingetreten und nicht mehr rückgängig zu machen. So besaß z. B. der von den zusammen mit den deutschen Siedlern eingetroffenen Wallonen abstammende königliche Kaplan Gosselin im Stuhl Hermannstadt ein eigenes Gut, Michelsberg. Dies schenkte er, zusammen mit der Kirche, 1223, also ein Jahr vor der Verbotsverordnung, der Kerzer Abtei, vermutlich weil er selbst am Königshof leben wollte. Das Dorf gelangte erst hundert Jahre später nur darum wieder in sächsische Verwaltung, weil die Kerzer Abtei dem Hermannstädter Stuhl zugeschlagen wurde.

Die deutschen Einwanderer wurden von Ansiedlungsleitern, den „Gräven“ (von Graf, ung. geréb), geführt, deren Namen manche der von ihnen gegründeten Dörfer annahmen. So wurde z. B. das sächsische Zentrum zuerst zu Villa Hermanni und später, als Stadt, zu Hermannstadt. Die Gräven beanspruchten gewisse erbliche Vorrechte (größeren Grundanteil, Mühlen- und Schankrecht usw.), die ihnen beinahe die Macht eines Grundherren verliehen. Dies wollte das Gemeinvolk verhindern, als es den König im Privilegienbrief von 1224 aussprechen ließ, zum Vorsteher „solle das Volk den wählen, den es für geeignet halte“.* Die Gräven wiederum versuchten ihre Selbständigkeit dadurch zu verteidigen, daß sie in Gebieten ohne Hermannstädter Recht Schenkungsgüter vom König zu bekommen suchten, über deren Bewohner – selbst wenn es sich um deutsche Siedler handelte – sie die wirklichen Grundherrenrechte besaßen. Manchmal zogen sie sogar aus dem Hermannstädter Stuhl fort und überließen ihr Dorf der sächsischen Gemeinschaft.

Während es so gelang, die die sächsische Autonomie gefährdenden grundherrlichen Bestrebungen der Gräven über die Stuhlgrenzen hinaus zu verdrängen, hatten die Sachsen mit einer anderen Bemühung keinen Erfolg: Sie wollten, ähnlich dem Altland, auch die übrigen sächsischen Stühle der Hermannstädter Propstei anschließen, die unmittelbar dem Erzbistum Gran unterstand, weil dies erhebliche materielle Vorteile, Zehntermäßigungen zur Folge gehabt hätte. Die Geistlichen der Propstei durften zwei Drittel des Zehnten für sich behalten, die dem siebenbürgischen Bischof unterstehenden übrigen nur ein Viertel. Die in Kapitel oder Dekanate gegliederte sächsische Geistlichkeit versuchte mehrfach, mittels Verweigerung des Zehnten die Vergünstigungen der Geistlichen in der Hermannstädter Propstei für sich durchzusetzen, was zum Dauerzwist mit den eifersüchtig auf ihren Rechten {179.} bestehenden siebenbürgischen Bischöfen führte. Die sächsischen Gräven unterstützten ihre Pfarrer in diesem Kampf, und als der siebenbürgische Bischof den gegen ihn aufbegehrenden Salzburger (ung. Vízakna) Gräven Alard 1277 hinrichten ließ, verwüstete sein Sohn Gan mit hundert Bewaffneten Weißenburg, plünderte die Häuser und zündete den Dom an, in den sich die Domherren und die angeblich 2000 ungarischen Bewohner der Stadt geflüchtet hatten. Mit Beginn des 14. Jahrhunderts wurde Salzburg schließlich der Hermannstädter Propstei unterstellt, die auch Anteile an der dortigen bedeutenden Salzgrube hatte. Die Zehntstreitigkeiten setzten sich jedoch fort, die siebenbürgischen Bischöfe exkommunizierten mehrfach die unzufriedenen sächsischen Pfarrer.

Noch vor dem Privilegienbrief von 1224 hatte die deutsche Ansiedlung in Siebenbürgen ein kurzes, aber folgenschweres Zwischenspiel mit dem nach seiner Vertreibung aus dem Heiligen Land 1211 im Burzenland angesiedelten Deutschen Ritterorden. Das damals als verlassen bezeichnete Gebiet war in Wahrheit deshalb unbewohnt, weil der König von dort vermutlich jene türksprachigen petschenegischen Grenzwächter des 12. Jahrhunderts ausgesiedelt hatte, denen die als türkisch betrachteten Gewässernamen Barca, Brassó, Tömös, Zajzon und Tatrang zu verdanken sind. Die Petschenegen erhielten höchstwahrscheinlich bei der Burg Talmács/Talmesch, die den Namen eines ihrer Stämme trug, ein neues Quartier – dort werden 1224 ihre mit den Sachsen und Rumänen gemeinsam benutzten Waldungen erwähnt. Die nicht dem Woiwoden unterstehenden, mit Selbstverwaltung ausgestatteten Ritter erhielten das Recht, Holzburgen zu errichten und Siedler anzuwerben, die vom Zehnten befreit waren und freies Marktrecht hatten. Damit begnügten sie sich allerdings nicht, sondern begannen Steinburgen zu bauen und sich über die Berge hin nach Süden auszubreiten. Schließlich wollten sie sich dem Papst unterstellen, was der König nicht dulden konnte, weshalb Andreas II. sie 1225 vertrieb. Ihre deutschen Siedler blieben jedoch dort und organisierten sich um das Zentrum Kronstadt zu einem selbständigen sächsischen Distrikt unter einem eigenen königlichen Gespan.

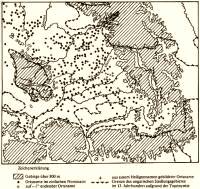

Der endgültige Abschluß der Siedlungsentwicklung der Szekler und Sachsen erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Szekler um Mediasch siedelten in den dem Dekanat Telegd zugeteilten Stuhl Maros um, der sich damals dem Stuhl Hofmarkt/Udvarhely nach Westen hin anschloß. Ein Teil der Szekler um Keisd gründete 1288 den Stuhl Aranyos im Komitat Torda, teils ließen sie sich nördlich des Sepsier und des Orbóer Stuhles im Kézdier Stuhl nieder, der mit diesen beiden später zum Distrikt der Drei Stühle (ung. Háromszék) vereinigt wurde, während kirchlich der Orbóer und der Kézdier Stuhl ein eigenes Archidiakonat (Kézdi) bildeten. Der Sepsier Stuhl blieb als einziger der Szekler Stühle beim Archidiakonat Weißenburg. Schließlich zogen aus dem Stuhl Udvarhely die Bewohner der beim Telegder Archidiakonat verbleibenden Stühle Csík und Gyergyó aus. Die anstelle der Mediascher und Keisder Szekler entstandenen beiden sächsischen Stühle blieben aber bis 1402 dem Szekler Gespan unterstellt, während sie kirchlich zum Archidiakonat Weißenburg gehörten, ebenso wie der zu Anfang des 14. Jahrhunderts entstandene achte sächsische Stuhl, der Schäßburger. Im Nordosten wurde Bistritz (mit Radna und dem „Königs“-Distrikt) erst 1366 der Hermannstädter Freiheit teilhaftig, während die südlich davon liegenden sächsischen Dörfer, die von den Dekanaten {180.} Tekendorf, Sächsisch-Reen und Kirieleis aus betreut wurden, schon unter die Hoheit ungarischer und sächsischer Grundherren gelangten. Damit hatte die geographische Verteilung der Szekler und sächsischen Bevölkerung ihre endgültige Form gefunden.

Die „wandernde“ rumänische Urheimat

Ansiedlung der Sachsen und Umsiedlung der Szekler nach Osten waren nur eine Zwischenstufe, nicht aber der Schlußabschnitt des aufgrund der sich wandelnden äußeren Gefahren ständigen Umgestaltungen unterworfenen siebenbürgischen Grenzschutzes. Die Serie von Raubzügen östlicher Nomadenvölker war mit der Niederlage der Kumanen 1091 für lange Zeit abgeschlossen. Ein weit gefährlicherer, weil nach Gebietseroberung strebender Feind war das unter Kaiser Manuel I. erstarkende Byzanz, das Ungarn seit 1150 in zwei Jahrzehnte dauernde kriegerische Konflikte verwickelte. Die Kämpfe gingen um Belgrad an der Donau, doch führte Manuel 1166 zum ersten Mal von byzantinischer Seite einen Überraschungsangriff auf Siebenbürgen, bei dem seine Truppen große Verwüstungen anrichteten, Gefangene und Beute machten. Der damalige byzantinische Historiograph schrieb: „Sein großes Heer bestand unter vielen anderen aus einer großen Masse von Vlachen, die sagen, sie seien Abkömmlinge einstiger Siedler aus Italien.“* Mit dem aus dem Germanischen übernommenen slawischen Wort vlach bezeichneten auch die Byzantiner die neulateinisch sprechende, sich selbst „rumîn“ nennende Bevölkerung des Oströmischen Reiches.

Dies ist die erste glaubwürdige historische Quelle, die von in Siebenbürgen auftauchenden Rumänen spricht, und auch nördlich der Donau treten sie zu dieser Zeit erstmals in Erscheinung. 1164 nahmen Vlachen Manuels eingekerkerten, aber geflohenen Rivalen Andronikos an der Grenze Galiziens, also irgendwo auf der moldauischen Seite der Ostkarpaten, gefangen. Es mögen folglich schon vor 1200 an den südlichen und östlichen Flanken der Karpaten Rumänen gelebt haben. Das Gebiet zwischen Donau und Südkarpaten war nach 800 mit dem Südteil Siebenbürgens unter bulgarische Herrschaft gelangt. Die slawischen Lehnwörter des Rumänischen sind bulgarisch-slawischer Herkunft, doch läßt sich aus ihrer Phonetik erschließen, daß es zu intensiven bulgarisch-rumänischen Kontakten erst nach 900 kam (der Vokalwandel a > 0 im 9. Jh., z. B. bab > rum. bob, das Verschwinden des schwachen „jer“-Lautes, z. B. tîminîca > rum. temniţă, das erst um 900 eintrat). Toponyme rumänischer Herkunft finden sich nur um das heutige Sofia bzw. westlich und südlich davon, woraus folgt, daß die Sprachkontakte erst in dem byzantinischen Gebiet entstanden, als dieses unter die Herrschaft des Bulgarenzaren Simeon (893–927) gelangte, der seinen Herrschaftsbereich nach der Einnahme von Sofia bis Thessalien ausdehnte. Solche Sprachkontakte ereigneten sich deshalb keinesfalls vorher in Altbulgarien rechtsseitig der Donau.

Die rumänische Sprache ist einheitlich; zwischen dem sog. Dakorumänischen (und dem von ihm abgespaltenen Istrorumänischen) im Norden und {181.} dem sog. Mazedorumänischen (und dem ihm nahestehenden Meglenorumänischen) im Süden gibt es nur dialektale Unterschiede. In beiden aber finden sich aus dem Albanischen übernommene oder teils aus der mit dem Albanischen gemeinsamen balkanischen Ursprache (aus deren verschiedenen Dialekten, eventuell aus mehreren indoeuropäischen satem-Sprachen oder deren durch die römische politische Einheit geförderten Mischung) stammende identische Wörter und sogar mit dem Albanischen übereinstimmende grammatikalische Erscheinungen. Die Albaner haben aber immer im mittleren Teil der Balkanhalbinsel gelebt – nur dort können sie Kontakte zu den Vorfahren der Rumänen gehabt haben. Das Gebiet wiederum, in dem die Mazedorumänen leben (bzw. lebten, da ihr überwiegender Teil in unserem Jahrhundert in das heutige Rumänien umsiedelte), kann nicht der Schauplatz der Entstehung des rumänischen Volkes sein. Südlich von Skopje und Sofia war zur Zeit der römischen Herrschaft das Griechische die Umgangssprache, die dortige Bevölkerung konnte sich also nicht romanisiert haben, sondern sie war von Norden zugewandert, offensichtlich nach 600 auf der Flucht vor den damals den Balkan überflutenden Slawen. Byzantinische Quellen enthalten zahlreiche Angaben aus dem 10.–12. Jahrhundert über die mazedonischen und thessalischen Rumänen.

Die gemessen an der heutigen Größe des rumänischen Volkes territorial so weite Verbreitung und besonders sein relativ spätes Erscheinen in Siebenbürgen lassen sich kaum anders erklären als mit der Hirtenlebensweise des zeitweisen Ortswechsels. Sie läßt sich auch aus den dem Albanischen und den beiden rumänischen Hauptdialekten gemeinsamen Wörtern erschließen. Auffallend viele von ihnen beziehen sich auf das Leben der Berghirten oder bilden mit diesem eine Einheit. Andererseits fehlen völlig jene Wörter, die für den Ackerbau sprechen würden, mit Ausnahme der Namen für Erbse (mazăre), Schote (păstaie) und für das hakenartige Gerät (grapă) zum Lockern der Erdschollen (grunz), die von der Feldbestellung mit der Hacke durch die Frauen zeugen, während die Männer fern vom Heim der Hirtentätigkeit nachgingen. (Die Fachausdrücke der Ackerbestellung, ihrer Kulturpflanzen und Geräte sind im Rumänischen lateinischer, slawischer oder ungarischer Herkunft.)

Die sich auf die natürliche Umgebung beziehenden, dem albanischen, mazedorumänischen und dakorumänischen Wortschatz gemeinsamen Wörter (brad = Nadelbaum, bunget = dichter Wald, copac = Baum, curpen = Ranke, druete = Baumstumpf, ghionoaie = Specht, mal = Abhang, măgură = Hügel, năpîrcă = Viper, pîrău = Bach, spînz = Nieswurz, viezure = Dachs) vergegenwärtigen auch das bewaldete Gebirge, besonders das von autochthonen Nadelbäumen beherrschte Gebiet oberhalb 1200 m, den Schauplatz der albanisch-rumänischen Dialekte. Aus den Richtungen und Grenzen der auseinanderstrebenden Siedlungsbewegung der einst zusammenlebenden Bevölkerung zu schließen, mag es sich dabei um das Gebiet um das heutige Skopje mit seiner an Almen reichen Gebirgslandschaft handeln. Diese Hirtenbevölkerung bildete ursprünglich gemeinsam mit den südlich von ihr lebenden, aber von Norden dorthin geflüchteten romanisierten Dorf- und Stadtbewohnern ein Volk: Das belegen die von den Rumänen direkt übernommenen Namen mazedonischer Städte, wie Bitolja > Bitulea, Veria, Seren, Elasson > Lăsun, Kastoria > Kostur, Saloniki > Sărun, Florina > Flărin und zudem die aus dem Rumänischen ins Slawische übergegangene {182.} Form Hlerin der letzteren. Die irgendwann einst enge Verbindung der bis in die Gegenwart teils in Städten wohnenden, teils ein Hirtenleben führenden Mazedorumänen beweist auch 1066 die Aussage des in Larissa lebenden Führers der rumänischen Empörung gegen die byzantinische Regierung, er könne mit seinen Leuten keinen Kontakt aufnehmen, weil sie sich mit ihren Familien im Sommer in den Bergen Bulgariens (des heutigen Mazedonien) aufhielten.

Diese Aussage ist übrigens die erste bekannte Erwähnung der sog. Transhumanz, der Weidewirtschaft mit Winter-Sommer-Weidewechsel. Da die Hirten im Sommer mit ihren Familien in die Berge zogen und im Winter in die Flußtäler oder an die Meeresküste, bezeichnen die byzantinischen Quellen sie als „Nomaden“. Als echten Nomadismus betrachtet man jedoch nur das Weiterwandern mit Familie in immer wieder neue Gebiete, was für das rumänische Hirtenvolk von Zeit zu Zeit zutraf, wenn ihm die Sicherheit fehlte oder die Weiden sich als zu knapp erwiesen; auch in unserem Jahrhundert lebten auf dem Balkan noch rumänische echte Nomadenhirten ohne ständigen Wohnsitz. Durch die Wanderungen verbreitete sich diese zweifellos rumänischsprachige Hirtenkultur vom Pindusgebirge bis zu den Nordkarpaten und hinterließ in den Sprachen vieler anderer Völker bleibende Spuren. Von den 66 (mit unsicheren Etymologien vielleicht etwas mehr) albanischen, mazedo- und dakorumänischen gemeinsamen Wörtern urbalkanischer Herkunft gingen 30 in balkanische Sprachen (ins Griechische, Bulgarische und Serbische) über, von denen wiederum 28 auch ins Ungarische und Ukrainische gelangten. 13 finden sich eigenartiger Weise nur im Ungarischen und Ukrainischen und wurden auf dem Balkan entweder nicht übernommen oder starben inzwischen aus, während 13 bis heute in der polnischen, slowakischen und mährischen Hirtensprache weiterleben. Daß diese Wanderwörter zum Wortschatz wandernder Hirten gehörten, wird durch ihre Bedeutung belegt. Von den 40 balkanischen und ungarisch-ukrainischen Wörtern sind 21 Hirtenwörter (băc = Käse verfertigender Schafhirt, balegă = Dung, barz = graue Tierfarbe, bască = Wolle, brîu = Gürtel, căciulă = Lammfellmütze, căpută = Schäferstrumpf, cătun = Hirtenquartier, fluier = Flöte, gard = Misthaufen, gălbează = Schafegel, mînz = Fohlen, murg = eisgraue Tierfarbe, rînză = Lab, sarbăd = Sauermilch, sterp = unfruchtbar, strungă = Schafstall, şut = hornlos, ţap = Ziegenbock, ţarc = Pferch, vatră = Feuerstelle, vătui = kleines Lamm, zgardă = Hundehalsband), und auch die anderen stehen dem Hirtenleben nicht fern. Der Wortschatz bereicherte sich im Dakorumänischen (und den mit ihm in Berührung stehenden Sprachen) nach der Trennung vom Albanischen und spezialisierte sich auf die Milchwirtschaft. Auch bei den Mazedorumänen blieben noch străgheată = Weichkäse, urdă = Süßquark, zară = Buttermilch, zăr = Molke sowie cîrlig = krummer Hirtenstab erhalten, alle gelangten aber auch zu anderen balkanischen Völkern, den Ungarn und Ukrainern, sogar zum Teil zu den Polen, Slowaken und Mährern. Darüber hinaus sind nur aus dem Dakorumänischen (und von dort aus den balkanischen Sprachen, aus dem Ungarischen, Ukrainischen und teils aus dem Slowakischen, Polnischen und Mährischen) folgende Begriffe bekannt: brînză = Salzquark, bordei = Hirtenhütte, butuc oder butură = Baumstumpf, căpuşă = Holzbock, Zecke, cątă = Hirtenstab, cîrlan = Lamm.

Im Laufe der jahrhundertelangen Wanderungen über die Gebirgsweiden {183.} des Balkans und der Karpaten hat sich die Terminologie des rumänischen Hirtenvolkes selbstverständlich auch aus anderen Sprachen ergänzt, so aus dem Slawischen durch stînă = Hütte zur Käsebereitung, smîntină = saure Sahne, colibă = Hütte, jintiţă = Molke usw. oder aus dem Ungarischen durch sălaş = Hirtenquartier, lăcaş = Wohnort, răvaş = Rechnungslegung, tărcat = bunte Tierfarbe usw. Auffällig wenige rumänische Wörter der Tierhaltung aus dem Lateinischen (vacă = Kuh, bou = Ochse, taur = Stier, cal = Pferd, oaie = Schaf, capră = Ziege, porc = Schwein, lapte = Milch, unt = Butter, caş = Käse usw.) sind jedoch in andere Sprachen übergegangen (păcurar = Hirt, staur = Stall, turmă = Herde, curastră = Dickmilch), weil sie offensichtlich nicht zur spezifischen rumänischen Hirtenkultur gehörten, sondern zu den Allgemeinbegriffen der Tierhaltung aller Völker.

Der hier vorgeführte Wortschatz belegt auch, daß das rumänische Hirtenvolk in erster Linie aus Kleinviehhaltern, vor allem aus Schafzüchtern bestand, aber auf seiner Wanderung auch nicht auf das Pferd verzichten konnte. Wie Quark- und Käsebereitung sowie Wollweberei diente ihm die Pferdezucht nicht nur zur Selbstversorgung, sondern spielte eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben des gesamten Balkan-Karpatengebietes. Der mit Salz konservierte Quark war in diesem gewaltigen Gebiet im Mittelalter und sogar noch in der frühen Neuzeit eines der wichtigsten Volksnahrungsmittel, die wollenen Webwaren der Rumänen waren auch auf den städtischen Märkten gesucht, und die rumänischen Pferde rechneten nicht nur zu den besten, sondern bewältigten einen großen Teil des Transportverkehrs auf der Balkanhalbinsel. Von den durch die serbischen Könige im 12.–15. Jahrhundert ihren Klöstern zugeteilten rumänischen Hirten werden zwei Kategorien erwähnt, die Militärdienst leistenden Vojniken und die zur Fuhrfron verpflichteten Kjelatoren (aus dem rumänischen Wort lateinischer Herkunft călător = Reisender, vermutlich dessen Spiegelübersetzung ist der Ausdruck „Vlachoi hoditai“ in einer byzantinischen Quelle von 976).

Ein Irrtum (der seit den frühmittelalterlichen byzantinischen Chronisten bis zu neuzeitlichen ungarischen und sogar rumänischen Historikern vielfach begangen wurde) wäre allerdings, die Rumänen als ein rein transhumierendes oder überwiegend nomadisierendes Hirtenvolk zu betrachten. Der auf die Milchwirtschaft spezialisierte Berghirte war auf den städtischen Markt angewiesen, um seine Überschüsse zu verwerten und dort oder in den Dörfern am Wege von den Ackerbauern Getreide zu kaufen. In wechselvollen Zeiten wiederum war er gezwungen, unter den beschränkten geographischen Gegebenheiten der Gebirgsgegend selbst Ackerbau zu treiben. Deshalb blieben sowohl in den nördlichen wie in den südlichen rumänischen Dialekten die Fachausdrücke des Ackerbaus lateinischer Herkunft erhalten: grîu = Weizen, orz = Gerste, secară = Roggen, meiu = Hirse, ara = pflügen, semăna = säen, treera = dreschen, făină = Mehl, pîine = Brot usw. In friedlicheren Zeitläuften gingen immer größere Teile des mehrheitlich ortsfesten transhumierenden Hirtenvolkes zum Ackerbau über und gründeten feste Dörfer. Dies beweisen Hunderte von Toponymen dakorumänischer Herkunft oder solche, die auf rumänische Bewohner hinweisen (Vlasi usw.), in diesem gewaltigen Territorium, das von Sarajewo im Westen bis Sofia im Osten und von Nis im Norden bis Skopje im Süden reichte, auch wenn mit dem Ende des Mittelalters die Rumänen von dort verschwanden, in der serbischen und bulgarischen Umgebung aufgingen oder abwanderten. {184.} Während in Siebenbürgen, im früheren Dacia, kein einziger römischer Stadtname in der Sprache der Bevölkerung bis zur ungarischen Landnahme erhalten blieb, verweisen die in den nördlichen romanisierten Gegenden der Balkanhalbinsel von den Slawen übernommenen römischen Stadt- und Flußnamen wie Ratiaria > Arcăr, Naissus > Niş, Scupi > Skopje, Serdics > Srjedec usw. bzw. Almus > Lom, Oescus > Iskăr, Augusta > Ogosta usw. darauf, daß bei der slawischen Besiedlung nur ein Teil der romanisierten Stadtbevölkerung nach Süden floh, während die übrigen dort blieben und sich erst im Laufe der Zeit slawisierten. Die rumänische Bevölkerung der umliegenden Dörfer und Hirtenquartiere bewahrte hingegen ihre Sprache weit länger, wie die erwähnten mittelalterlichen rumänischen Ortsnamen belegen – bis zu ihrer Abwanderung nach Norden im 14.–16. Jahrhundert oder ihrer Assimilierung-, und verband ihre Hirtenlebensweise immer mehr mit dem Ackerbau. Durch Kontakte mit den Bulgaren irgendwann nach 900 ergänzte das rumänische Hirtenvolk seinen Wortschatz mit slawischer Ackerbauterminologie, noch während des Zusammenlebens der Sprecher des Nord- und des Süddialektes, weil in beiden Dialekten die Wörter bob = Bohne, brazdă = Furche, coajă = Rinde, coasă = Sense, cociasă = Distel, cucian = Fruchtstiel, grădină = Garten, livadă = Obstgarten, lopată = Schaufel, plug = Pflug, snop = Garbe und stog = Schober mit den gleichen Lautwechseln vorhanden sind, gemeinsam mit anderen bulgarischen Lehnwörtern.

Im Endergebnis lassen die albanischen Lehnwörter im rumänischen Norddialekt und die bulgarischen im Süddialekt darauf schließen, daß die Entwicklung der vlachisch-rumänischen Sprache und ihres Volkes in einem relativ großen Territorium im Laufe von Wanderungen und Rückwanderungen in mehreren Richtungen vor sich ging. Wenn sich von Kontinuität sprechen läßt, dann nicht von territorialer, sondern von Volkskontinuität, an der auch die Nachkommen der 271 aus Dacia an das Südufer der Donau verpflanzten römischen bzw. romanisierten Bevölkerung teilnahmen, die nach 600 von den Slawen weiter nach Süden verdrängt wurden. Die durch die Bulgaren nach 900 in verschiedene Richtungen zerstreute rumänische Bevölkerung sammelte sich infolge der veränderten politischen Verhältnisse von Zeit zu Zeit in anderen Gebieten. Zwischen 900 und 1000 mögen sie im gesamten sich von den Südkarpaten bis nach Thessalien erstreckenden bulgarischen Reich zu finden gewesen sein, einschließlich des Raumes zwischen Karpaten und unterer Donau, wo damals noch eine beträchtliche bulgarisch-slawische Bevölkerung lebte, wie die Flußnahmen Schil-Jil, Jijia, Ialomiţa, Dîmboviţa usw. sowie der der „Vlaška“-Gegend am Unterlauf des Argeş bezeugen. Der letztere verweist auf eine zwischen die slawische Umgebung eingekeilte rumänische Streubevölkerung. Vermutlich in dieser Umgebung gelangten die im rumänischen Süddialekt unbekannten bulgarisch-slawischen Ackerbau-Fachausdrücke in die nordrumänische Sprache, wie ogor = Brache, sădi = pflanzen, ovăz = Hafer, pleavă = Spreu, raliţă = Grabpflug sowie die Bestandteile des Schwerpfluges (plug): brăzdar = Pflugschar, grindei = Pflugbaum, cormană = Streichblech, plaz = Pflugsohle.

Im Jahre 1014 erreichte die byzantinische Eroberung die Donau, der selbständige bulgarische Staat hörte für fast zwei Jahrhunderte auf zu bestehen, und die bulgarisch-slawische Bevölkerung in der Ebene an der {185.} unteren Donau wurde isoliert. Eingezwängt zwischen der aus dem Norden von den Karpatenabhängen her kommenden rumänischen Hirtenbevölkerung und den von Süden her vordringenden Kumanen rumänisierte sie sich immer mehr. Dasselbe geschah mit den Slawen nördlich des Donaudeltas in der späteren südlichen Moldau. In den historischen Quellen werden dann diese unter kumanische Herrschaft geratenen früher bulgarischen Gebiete zwischen unterer Donau und Karpaten als Kumanenland (Cumania) erwähnt. Zwischen 1014 und 1185 lebten sämtliche balkanischen Rumänen im byzantinischen Reich und – wie gesehen – auch als Mitglieder seines Heeres, doch kam es nicht nur einmal zu Erhebungen aufgrund der harten Besteuerung. 1094 geleiteten rumänische Führer die ins Reich einbrechenden Kumanen über das Balkangebirge. Bereits damals führten sie die bulgarische slawische Kirchensprache in ihrer ursprünglich zuerst lateinischsprachigen Kirche ein und wurden dem Erzbistum Ochrida unterstellt, im 11. Jahrhundert erhielten sie ein eigenes Bistum mit Sitz in Vranje im Moravatal. 1185 standen die mit der byzantinischen Herrschaft unzufriedenen Bulgaren unter der Führung der beiden Rumänen Peter und Asen, die mit kumanischer Hilfe das sog. bulgaro-vlachische, das zweite Bulgarenreich gründeten, das schließlich durch die türkische Eroberung Ende des 14. Jahrhunderts vernichtet wurde. Das rumänische Element spielte bereits seit der Mitte des 13. Jahrhunderts keine Rolle mehr darin, es verzog sich seit Ende des 12. Jahrhunderts in großen Massen ins politisch erstarkende Serbien, von wo es dann auch verschwindet, indem es aufgesogen wird oder abwandert. Auf dem Balkan verbleiben nach dem 15. Jahrhundert allein die Mazedorumänen und die von ihnen abgespalteten Meglenorumänen sowie ein nach Istrien gewanderter Rest von Vertretern des Norddialektes, während die Masse der Rumänen sich dann nördlich der Donau sammelt.

Eine derart bewegte Geschichte erlaubt es einfach nicht, die rumänische Urheimat, wie dies viele taten, in einem engeren Gebiet zu suchen, z. B. in dem Dreieck Niš-Skopje-Sofia. Schon der rumänische Linguist Sextil Puşcariu äußerte „nichts hindert uns daran zu glauben, daß in der Epoche der Herausbildung unserer Sprache die relativ spärliche Bevölkerung in einem ausgedehnten Gebiet auf primitiven Wegen über weite Entfernungen die sprachlichen Neuerungen weitergeben konnte“. In diesem Geiste vertrat der rumänische Sprachwissenschaftler Alexandru Niculescu die auch unserer Meinung nach zutreffende Ansicht, daß „sich die Rumänen mit charakteristischer Mobilität von der Donau gleicherweise nach Norden und Süden bewegten […] deshalb hatten Rumänen nicht eine einzige, sondern mehrere ,Wiegen‘, ,Urheimaten‘ in einem gewaltigen Gebiet fern voneinander […] Mittels häufig wiederholter Verschmelzung und Zerstreuung der Gemeinschaften aus dem Karpaten-Donau- und dem Donau-Balkan-Gebiet gelang es den Rumänen, eine mobile Kontinuität zu schaffen.“* In diese „mobile Kontinuität“ muß die Geschichte der Siebenbürger Rumänen eingefügt werden.

{186.} Die Rumänen in Siebenbürgen und Kumanien bis zum Mongolensturm

Ein halbes Jahrhundert, nachdem im Heer des byzantinischen Kaisers Manuel I. 1166 auch Rumänen (Vlachoi) in Siebenbürgen einbrachen und es verwüsteten, erwähnen in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Urkunden friedlich unter ungarischer Oberhoheit lebende Rumänen in den Südkarpaten. Sie besaßen auch eine gewisse selbständige Organisation, denn als König Andreas II. 1202 dem am Alt gegründeten Kerner Zisterzienserkloster den schmalen Landstreifen zwischen den Flüssen Alt, Kerz und Árpás bis zum Gebirge schenkte, entzog er ihn der Verfügung der Rumänen (exemptam de Blaccis).* Der diese Schenkung sanktionierenden Urkunde von 1223 zufolge nahm die Besitzeintragung der siebenbürgische Woiwode Benedikt (Benedek) vor, welcher dieses Amt von 1202–1209 innehatte. Die folgende auf die Rumänen zu beziehende Angabe läßt sich auf 1210 datieren, als nach Zeugnis einer 1250 ausgestellten Urkunde der Hermannstädter Gespan Joákim an der Spitze sächischer, rumänischer, Szekler und petschenegischer Truppen (associatis sibi Saxonibus, Olacis, Siculis et Bissenis) den Bulgarenzaren Boris gegen dessen aufständische Vidiner Untertanen unterstützte. Gemeinsam mit Petschenegen besaßen Rumänen nahe dem von Sachsen bewohnten Gebiet, offenbar südlich davon ein Waldgebiet, an dem 1224 auch die Sachsen Nutzungsrechte erhielten (silvam Blacorum et Bissenorum cum aquis usus communes exercendo). Als früheste Information über die Siebenbürger Rumänen galt den Historikern die Urkunde Andreas’ II. von 1222, in der er dem im Burzenland angesiedelten Deutschritterorden neben anderen Vergünstigungen den zollfreien Verkehr durch die Gebiete der Szekler und Rumänen erlaubt (eum transierint per terram Siculorum aut per terram Blacorum). Es wurde zwar kürzlich festgestellt, daß die vertriebenen Ordensritter die Urkunde 1231 in Rom fälschten, um sich wieder in den Besitz des Burzenlandes zu setzen, doch haben wir keinen Grund zu bezweifeln, daß zum gegebenen Zeitpunkt das Burzenland tatsächlich östlich an das Gebiet der damals bereits dort lebenden Sepsier Szekler und westlich an das der zwischen Alt und Südkarpaten lebenden Vlachen-Rumänen grenzte.

Der Ausdruck „terra“ bedeutete nicht „Land“ und auch nicht eine politische Verwaltungseinheit, wie einige rumänische Historiker annehmen. Man verstand darunter manchmal nur „Gebiet“ oder „Boden“, eventuell nur den Teil einer Dorfflur wie in Hunderten von Urkunden, manchmal aber ein mehrere Verwaltungseinheiten umfassendes Territorium wie im Falle der umgangssprachlichen, aber nicht amtlichen Bezeichnung des aus mehreren „Stühlen“ bestehenden Szekler- oder Sachsenlandes. Schließlich kann „terra Blacorum“ deshalb nicht der Rechtsnachfolger der Provinz des von Anonymus kreierten dux Gelu sein, weil Anonymus sie in das Samosch-Gebiet verlegt, während sich dieses Gebiet am Alt befindet.

Die „terra Blacorum“ in Urkunden des frühen 13. Jahrhunderts ist, in erster Linie aufgrund der 1231 erwähnten Nachbarschaft zum Burzenland, {187.} zwischen Alt und dem Kamm der Südkarpaten oder eventuell noch weiter nach Süden hin zu suchen. Wenn wir als Lage des 1224 erwähnten Waldgebietes der Rumänen und Petschenegen das Gebiet südlich von Hermannstadt annehmen, wie dies viele tun, dann erstreckt sich das „Land der Rumänen“ auch rechtsseitig des Alt auf die Umgebung der Burg Talmesch, die den Rotenturmpaß bewacht, und da diese den Namen eines Petschenegenstammes trägt (Talmács), ist hier auch das betreffende Waldgebiet zu suchen.

Wie früher die deutsch-wallonischen Siedler, so nahmen auch die im Alt-Gebiet eintreffenden Rumänen keine unbewohnten Gegenden in Besitz. Entlang des Alt wissen wir von 19 Siedlungen im 13.–14. Jahrhundert – von Westen beginnend, am Nordufer Talmesch (1265), Szakodát/Sakedaten (1306), Földvár/Marienburg (1322), Fogarasch (1291), Halmágy/Halmagen (1211), Galt (an der Stelle der heutigen Ugra, 1211), Miklósvár (1211), Hidvég (1332); am Südufer Kolun (1332), Árpás (1223 Flußname, 1390 Dorf), Szombathely (1291), Betlen, Sárkány/Schirkanyen, Debren (an der Stelle des heutigen Páró/Pîrău), Venice, Kormospatak (das heutige Komána), Héviz/Warmbach, Doboka (alle 1235). Der Name Talmesch geht, wie gesagt, auf einen petschenegischen Namen zurück; Galt stammt vom wallonisch-französischen „noiale galt“ = Walnußwald, Venice vom italienischen Venezia, Kolun vom deutschen Köln/Colonia, es sind also von ausländischen Siedlern gegebene Namen. Die übrigen Dorfnamen sind alle ungarisch, und die aus 1235 bekannten stammen aus päpstlichen Zehntlisten, bezeichnen also katholische Siedlungen. Ein ursprünglich rumänischer oder sich auf griechisch-orthodoxe Bevölkerung beziehender Name ist nicht darunter; ihre rumänischen Namensformen leiten sich ausnahmslos aus diesen Namen ab.

Auf angesiedelte rumänische Bevölkerung verweist erst eine Urkunde von 1332 (Kerch Olachorum, also Oláhkerc, heute Cîrţişoara = Kiskerc bzw. Kleinkerz). Dieser Name erscheint zwar schon 1252, dort bezeichnet er aber ganz allgemein das von Rumänen bewohnte Gebiet um Kerz (terra Olacorum de Kyrch). Zweifellos rumänische Namen in dieser Gegend sind Kucsuláta (Căciulata) und Mundra (Mîndra), über die es Angaben von 1372 bzw. 1401 gibt. Im 15. Jahrhundert enthalten Urkunden dann ein Dutzend rumänisch benannter Dörfer, und zwar in der vom Südufer des Alt entfernteren Hügellandschaft. Diese neuen Dörfer werden von den rumänischen Woiwoden der Walachei angesiedelt worden sein, die seit 1366 mehrmals das Gebiet am Alt bereits mit dem Zentrum Fogarasch als Lehen erhielten. 1372 nennt Woiwode Vlaicu das Gebiet um Fogarasch „nova plantatio“, neue Siedlung; dort erhielten auch walachische Bojaren Besitzschenkungen von ihm, und diese brachten offensichtlich rumänische Siedlungsbauern und – als erste in Siebenbürgen – auch Zigeunersklaven mit. Die seit Beginn des 13. Jahrhunderts in diesem Gebiet gewiß vorhandenen Rumänen schufen sich also erst geraume Zeit später ständige Siedlungen. Wann es im Verlaufe dieses Prozesses am Alt zur teilweisen Ablösung der früheren Bevölkerung kam, läßt sich einstweilen noch nicht klären.

Auf die Herkunft der als Hirtenvolk im Fogarasch-Gebiet eintreffenden Rumänen verweist dessen Name „terra Blacorum“, denn die Walachei trug den rumänischen Namen „Ţara Românească“. In diesem Territorium hatten die Rumänen die frühere slawische Bevölkerung schon bis zum 12. Jahrhundert weitgehend eingeschmolzen, das rumänische Sprachgebiet stand {188.} in Verbindung mit den Kumanen in den (von mehreren dutzend Flüssen kumanischen Namens bewässerten) Steppen nördlich der Donau. Mit diesen hatte das rumänische Hirtenvolk der Südkarpaten auch schon vorher Kontakte, wenn es jährlich mit seinen Herden auf die Winterweiden an die Donau zog. Es ist nicht auszuschließen, daß die an Kaiser Manuels siebenbürgischem Kriegszug von 1166 teilnehmenden Rumänen aus diesem Gebiet in byzantinischen Sold genommen wurden. Dies läßt sich auch aus den ca. 2700 Stück kleinen byzantinischen Bronzemünzen vermuten, die zwischen 1081 und 1185 geprägt wurden und an 42 Stellen aus 12 Schatz- und 33 Streufunden zum Vorschein kamen. Funde von nach 1185 geprägten byzantinischen Münzen sind viel seltener (322 Stücke), offensichtlich aufgrund der Erhebung der Bulgaren und Rumänen unter rumänischer Führung.

Der bulgaro-vlachische Assenidenstaat setzte den früher von Byzanz geführten Kampf gegen die Ungarn um den Besitz von Belgrad an der Donau und Braničevo/Barancs fort. Auch wenn sie von Zeit zu Zeit Frieden schlossen, ja sogar Bündnisse eingingen (so 1210 anläßlich des erwähnten ungarischen Eingreifens gegen Vidin), waren Zusammenstöße wegen der Herrschaft über Cumania nicht zu vermeiden. Seit dem byzantinischen Angriff von 1166 galt Siebenbürgen als besonders gefährdet. Vermutlich in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts gewann das ungarische Königreich die in den Südkarpaten weidenden und am Oberlauf des Argeş Quartier beziehenden Rumänen dazu, den Grenzschutz zu übernehmen, indem man ihnen auch das im übrigen schon vorher von ungarischen und sächsischen Dörfern besiedelte Gebiet zwischen Alt und Gebirge einräumte. Warum sich dort erst so spät ständigere rumänische Siedlungen finden, dafür gibt es nur eine Erklärung. Wie der rumänische Historiker P. P. Panaitescu treffend feststellte, „gibt es in Siebenbürgen nördlich und westlich der Berge keine guten Weiden. Kein einziger südlicher Hirte würde daran denken, seine Herden in dieses an Weiden arme Land zu treiben“.* Die ständigen Wohnsitze der an die Donau transhumierenden Rumänen mochten im 12. Jahrhundert am Argeş gelegen haben und erst später im Fogarascher Gebiet.

Kumaniens politische Zugehörigkeit entschied sich endgültig, als nach der Vertreibung des Deutschritterordens aus dem Burzenland 1226 der Thronfolger Bela das Regiment in Siebenbürgen übernahm. Die Fürsten der von mongolischer Eroberung bedrohten und 1223 an der Kalka von ihnen schwer geschlagenen, an der unteren Donau Quartier haltenden westlichen Kumanenstämme ließen sich unter Vermittlung der schon zuvor unter ihnen missionierenden ungarischen Dominikaner 1227 nicht nur taufen, sondern erkannten auch die Oberhoheit des ungarischen Königs über ihr Land und Volk an. Mit dem Zentrum Milkó/Milcov in der heutigen südlichen Moldau entstand ein eigenes kumanisches Bistum im Rahmen der erzbischöflichen Provinz Gran. Die Mission erstreckte sich nicht auf die zum orthodoxen Christentum (direkt zum Patriarchen von Konstantinopel) gehörende, aber schon früher zum slawischen Ritus der bulgarischen Kirche übergegangene rumänische Bevölkerung Kumaniens. Diese hatte vermutlich eine eigene Kirchenorganisation, in Abhängigkeit von dem im Donaudelta am Beginn des 13. Jahrhunderts geschaffenen griechischen Bistum Vicina. 1204 zwangen die {189.} die Kaiserstadt einnehmenden Kreuzritter das Patriarchat Konstantinopel unter die Oberhoheit Roms, und in der Folge versuchte der Papst auch die von Konstantinopel abhängigen orthodoxen Kirchen unter seine Abhängigkeit zu bringen. So sandte er 1204 dem bulgaro-vlachischen Herrscher Kalojan eine Königskrone, zusammen mit dem Titel „rex Bulgarorum et Blachorum “, und verlieh dem Metropoliten von Tirnovo den Titel eines Erzbischofs. Kalojans Zusammenstoß mit den Kreuzrittern unterband diese Kontakte. 1234 erhielt Herzog Bela eine päpstliche Verfügung, der kumanische Bischof solle für die unter Belas Regierung stehenden, in Kumanien lebenden Rumänen (populi qui Walaci vocantur) einen eigenen, Rom gehorsamen Bischof einsetzen, denn sie empfangen die Sakramente „von gewissen Pseudobischöfen vom griechischen Ritus“ (A quisbusdam pseudoepiscopis Grecorum ritum tenentibus) und zwingen sogar die zwischen ihnen siedelnden Ungarn und Deutschen dazu. Dies wäre die erste Initiative zur Kirchenunion der Rumänen gewesen, doch {190.} kam es praktisch nicht zu ihrer Durchführung. Die Angabe über diesen Versuch ist aber ein Beweis dafür, daß ein erheblicher Teil der Bevölkerung Kumaniens, vielleicht schon die Mehrheit, bereits Rumänen waren.

Für Herzog Bela war die Einbindung des neu gewonnenen Gebietes in das ungarische Königreich vorrangig eine politische und erst in zweiter Linie eine religiöse Frage. Kumanien hatte früher zu Bulgarien gehört und wurde nun auch vom bulgaro-vlachischen Staat beansprucht. Gegen einen zu erwartenden bulgarischen Angriff errichtete Herzog Bela im Westteil Kumaniens bis zum Alt nach dem Muster der kroatischen und slawonischen Provinzen eine Militärgrenzorganisation unter dem Namen Szörényer Banat, angeführt von einem königlichen Amtsträger mit dem Titel Banus, in der Person des damaligen siebenbürgischen Woiwoden Pósa aus dem Geschlecht der Csák. 1233 löste diesen der frühere Mundschenk Lukács ab, und Pósa wurde wieder siebenbürgischer Woiwode. 1228 unternahm Herzog Bela den Versuch, den bulgarischen Brückenkopf am Südufer der Donau, Vidin, einzunehmen, wurde aber zurückgeschlagen. Das Szörényer Banat blieb jedoch erhalten, und die Namen nicht nur zahlreicher Orte, sondern auch Flüsse (Amaradia < Homoród) und Komitate (Mehedinţi < Miháld) bewahren die Erinnerung an die ungarischen Einwanderer. Der wallonische Dorfschulze Corlard von Talmesch erhielt als Schenkung den Jagdplatz Lovista im Latortal. Bereits als König erbat Bela IV. (1235–1270) 1238 vom Papst einen Bischof für die ungarischen und sächsischen Bewohner des Banats. Die kumanischen Führer regierten auch weiterhin nur im Teil Kumaniens östlich des Alt, aber ebenfalls als Beauftragte des Königs, weil Herzog Bela 1233 den Titel König Kumaniens (rex Cumaniae) angenommen hatte.

Der Mongolensturm und seine Folgen

Der Eingliederungsprozeß in das ungarische Königreich wurde brutal durch den ganz Osteuropa schlimm in Mitleidenschaft ziehenden Mongolen(Tataren-) sturm unterbrochen. 1239 flüchteten die östlichen Kumanenstämme vor den Mongolen nach Ungarn, wo König Bela sie zwischen Donau und Theiß Quartier nehmen ließ. Da es aber wegen ihrer nomadisierenden Lebensweise zu Zusammenstößen mit der seßhaften ungarischen Bevölkerung kam, zogen sie im Frühling 1241, als die Mongolen die Grenzen Ungarns erreichten, auf den Balkan weiter. In Siebenbürgen brachen die Mongolen an drei Stellen ein. Unter Kadans Führung über den Borgóer Paß kommend, nahmen sie die deutsche Bergstadt Radna ein, verwüsteten Bistritz und zogen nach Klausenburg weiter, wo sie einer damaligen ausländischen Quelle zufolge „unzählbar viele Ungarn“* niedermetzelten. Die nicht nach Nordsiebenbürgen geflohenen Bewohner wurden ermordet und ihre Dörfer angezündet. Danach schlossen sie sich über den Meszescher Torpaß dem von Khan Batu geführten Hauptheer bei Verecke an. Der mongolische Heerführer Büdschek überschritt den Ojtozpaß und stieß im Burzenland auf die Truppen des Woiwoden Pósa, der mit der Mehrheit seiner Mannen fiel. Ohne Widerstand zu finden, drangen die Mongolen im Alttal voran, von wo sie nach der Zerstörung von Kokelburg und Weißenburg Siebenbürgen entlang des {192.} Mieresch verließen. Schließlich stürzten sich die Truppen Borundajs, nachdem sie Kumanien ausgeblutet und verbrannt hinter sich gelassen hatten, über den Rotenturmpaß auf Hermannstadt und Umgebung, wo sie ein ebenso schreckliches Blutbad anrichteten. Das Hauptheer fügte bei Muhi am Sajó dem eilig gesammelten Heer König Belas, das die mongolische Kampfesweise nicht kannte, eine schwere Niederlage zu. Der König floh zuerst nach Westungarn und dann, als die Mongolen die zugefrorene Donau überquerten, auf die dalmatinische Insel Trau. Als die Mongolen im Frühling 1242 auf die Nachricht vom Tode des Großkhans mit Tausenden von Gefangenen heimzogen, ließen sie mit Ausnahme einiger westungarischer Burgen, die vermocht hatten, erfolgreich Widerstand zu leisten, ein in rauchgeschwärzten Trümmern liegendes, mit unbeerdigten Leichen übersätes Ungarn zurück. Die meisten Einzelheiten wissen wir gerade über die Zerstörung Siebenbürgens aus den Memoiren des aus mongolischer Gefangenschaft geflohenen und im Miereschtal aufwärts bis nach Klausenburg wandernden Wardeiner Domherren Rogerius.

Die Verwüstung durch die Mongolen hatte in erster Linie Konsequenzen für die Bevölkerung. Die ungarische und sächsische Auswanderung ins Szörényer Banat und nach Kumanien war versiegt, ja es begann eine rumänische Einwanderung aus dem weiteren Mongolenangriffen ausgesetzten Gebiet an der unteren Donau nach Siebenbürgen. Die Kumanen hatte der Mongolenangriff zersprengt, mehrheitlich wurden sie Untertanen der im Norden des Schwarzen Meeres entstandenen Goldenen Horde (Kiptschaken), Reste von ihnen ließen sich zum Teil in der Großen Ungarischen Tiefebene und zum Teil auf dem Balkan nieder. Von diesem Zeitpunkt an bestand die Bevölkerung Kumaniens unter dem ungarischen König aus Rumänen, verschmolzen mit Slawen und den restlichen Kumanen.

Rumänische Knesen und Woiwoden

König Bela IV. vertraute dem kampferprobten berittenen Hirtenvolk der Rumänen die Reorganisation der Provinzen jenseits der Süd- und Ostkarpaten an. Vor allem mußte für geordnete Verhältnisse im Szörényer Banat gesorgt werden. Die Organisationsform fand er im Knesat (keneziatus in lateinischen Urkunden), dessen Namen er von der schon in ungarischer Lautform bekannten Bezeichnung der slawischen Dorfvorsteher in Siebenbürgen (Kniaz) entlehnte (z. B. 1214: Villani kenesii et omnes alii de provincia Doboka,* also in einem Komitat, in welchem im 13. Jahrhundert noch keine Rumänen wohnten). Das Knesat war ein vererbbares Amt, das mit der Führung eines Dorfes oder mehrerer Siedlungen und der Eintreibung der königlichen Einkünfte beauftragt war, verbunden mit gewissen Rechten (z. B. örtliche Rechtsprechung, Anteil an den Einnahmen, das Recht, eine Mühle zu betreiben).

Eine ähnliche Institution in Ungarn war die Befugnis der die Deutschen ansiedelnden Schultheißen (in Oberungarn) und Gräven (in Siebenbürgen). Im Szörényer Banat und in Kumanien wurde allen Anzeichen nach die Knesenorganisation nach dem Mongolensturm von Bela IV. geschaffen, über {193.} eine frühere Organisation der dort lebenden Rumänen wissen wir nichts. Bei den balkanischen Rumänen und vor allem im mittelalterlichen Serbien gibt es zwar selten das Amt des dem Knesen entsprechenden „kneaz“, aber die Rumänen im ungarischen Königreich verwendeten auch nur die aus ung. „kenéz“ übernommene Form „chinez“. Dies sieht auch der in dieser Frage kompetenteste Vertreter der rumänischen Geschichtswissenschaft, Silviu Dragomir, nicht anders: „Knesen sind auch bei den Siebenbürger Rumänen bekannt, beginnend mit dem 14. Jahrhundert, als Dorfvorsteher. Die hiesige Institution ist aber eigentlich ein eigenes Produkt des ungarischen Feudalsystems und ähnelt fast in nichts dem, was wir bei den Vlachen auf der Balkanhalbinsel finden. Hätten die Dakorumänen den Namen von den Slawen bei ihren gegenseitigen Kontakten übernommen, müßte das Wort organisch in den rumänischen Sprachschatz gelangt sein. Das ist aber nicht der Fall. Es blieb fremd…“* Fremd blieb es freilich nur in dem Sinne, daß es nicht aus der inneren Entwicklung der rumänischen Gesellschaft hervorwuchs, sondern eine ungarische Organisationsform war, ebenso wie die mehrere Knesate umfassende und leitende Woiwodschaft (rum.: voievodat), die den siebenbürgischen ungarischen Woiwodentitel für ein viel bescheideneres Amt verwendete. Für diesen Abwertungsprozeß gibt es im ungarischen Mittelalter mehr als ein Beispiel, so trugen z. B. den Titel „comes“, ursprünglich den Gespanen (ung. ispán) der Komitate zukommend, im 13. Jahrhundert schon sächsische Gräven und im 14. Jahrhundert auch städtische Patrizier, bis schließlich in der Neuzeit schon einfache Gutsverwalter Gespan genannt wurden.

Die erste Erwähnung der dem Woiwoden unterstellten Knesate stammt von 1247, als Bela IV. den Johanniterorden für die Verteidigung gegen die Mongolen gewann und ihnen deshalb das „Land Szörény“ (die spätere Kleinwalachei, rum. Oltenia) mit dem zugehörigen Gebirge bis zum Alt einschließlich der Knesate Johann und Farkas schenkte, die, ihrem Namen nach zu urteilen, auch Ungarn sein konnten. Ausgenommen wurde nur das „Knesat des Woiwoden Litvaj“, das er „den Walachen überließ“. Die Hälfte der Einkünfte dieses Gebietes überließ er den Rittern, die andere behielt er sich selbst vor, ebenso sämtliche Einkünfte des zu Litvajs Gebiet gehörenden Hatzeg (Hatszoc) mit allem, was zu ihm gehörte. Das „Cumania“ östlich des Alt und südlich der Berge bekamen gleichfalls die Ritter „ausgenommen das Land des Szenenlaus’, Woiwoden der Walachen“, das er diesen „unter ähnlichen Bedingungen wie beim Land Litvajs“ überließ. Die rumänischen Woiwoden waren verpflichtet, den Rittern mit ihrer Kriegsausrüstung zu helfen. Wie aus späteren Angaben hervorgeht, mußten die Knesen und die Woiwoden persönlich Kriegsdienst leisten, während die Gemeinrumänen nur Steuer zahlten. Die Einkünfte des Königs von den Rumänen des Szörényer Banats und Kumaniens bestanden aus der Tiersteuer, die alle Rumänen im ungarischen Königreich entrichten mußten und deren Zehnten der König (laut Zeugnis von Urkunden der Jahre 1250 und 1252) an den Graner Erzbischof weiterzugeben verpflichtet war. Aus einer Urkunde vom Ende des 13. Jahrhunderts erfahren wir, daß diese Steuer das sog. Fünfzigstel (quinquagesima) war, auf je 100 Tiere ein lammendes und ein geltes Schaf, {194.} welche die Knesen einsammelten und ablieferten, während sie selbst außerdem eine grobe Wolldecke und Käse abgaben. Im 14. Jahrhundert zahlten die siebenbürgischen Knesen das Fünfzigstel in Geld, die rumänischen Milchprodukte müssen also bereits einen Markt gehabt haben. Übrigens war das Schaffünfzigstel auch die mittelalterliche Steuer der rumänischen Untertanen der serbischen Könige, und so blieb es auch im ungarischen Königreich. Vom Kirchenzehnten aber waren sie befreit, weil sie nicht zur römischen Kirche gehörten.

Auf die Zeit nach dem Mongolensturm ist auch die Neuerung Belas IV. anzusetzen, dem Szörényer Banat (ebenso wie seine Vorgänger entlang des siebenbürgischen Altlaufes dem „Land der Walachen“) an der Innenflanke der Südkarpaten durch Ansiedlung von Rumänen ein besiedeltes Hinterland zu sichern. Dies war schon deshalb notwendig, weil die Umgebung der neuen Burgen im Gebirge kaum für den Ackerbau geeignet war, andererseits den Hirtenvölkern ein gutes Auskommen bot. So entstanden um die Burg Hatzeg am Oberlauf des Sztrigy rumänische Knesate. Die erste diesbezügliche Angabe stammt von 1263, als ein ungarischer Grundherr das einst von slawischen Jägern bewohnte Dorf Fenes mit seiner Flur erhielt, „ausgenommen die Knesenländer von Dragun und Kodoch“.* Diese hatten sich vermutlich nach Knesenrecht anstelle der vor dem Mogolensturm geflohenen slawischen Jäger dort angesiedelt und gehörten unter die Hoheit des erwähnten Woiwoden Litvaj. Auch entlang des Temesch und am Oberlauf der Karas entstanden nach dem Mongolensturm königliche Burgen, die später dem Szörényer Banat angeschlossen wurden. Die älteste bekannte von ihnen war Krassófõ (1247), gleichaltrig mit ihr können aber auch die 1320 und 1333 erwähnten königlichen Burgen mit ebenfalls ungarischen Namen sein, Zsidó, Miháld, Sebes und Illyéd, die im 14.–15. Jahrhundert Zentren autonomer rumänischer Distrikte waren. Das urkundliche Material dieser Gegend wurde zur Zeit der Türkenbesetzung größtenteils vernichtet, weshalb der einzige mittelbare Beweis für die rumänische Ansiedlung im 13. Jahrhundert jene Urkunde von 1350 ist, nach der Jugas Sohn Lupchyn, mit anderem Namen Woiwode Johann, die seinen nicht namentlich genannten Vorfahren im Distrikt Sebes durch Bela IV. geschenkten Güter verlangt und zurückerhält.*

Über die innere Selbstverwaltung der rumänischen Woiwodschaften und Knesate im 13. Jahrhundert wissen wir gar nichts, wir können nur aus Mitteilungen des 14. Jahrhunderts darauf rückschließen. Bedingung für den Erhalt eines Knesats war, wie eine Nachricht aus der Gegend Hatzeg von 1360 besagt, die Besiedlung des Gebietes. Damals erhält eine Knesenfamilie in einem Prozeß das „Knesenrecht“ (ius keneziatus) über zwei Dörfer dadurch zurück, daß sie beweist, die Dörfer hätten ihre Ahnen neu angelegt (ex novo plantassent et condescendissent). Diesen Beschluß faßte unter dem Vorsitz des Hatzeger königlichen Burgvogts bei einer Vollversammlung (congregatio generalis) „der Gesamtheit (universitas) der Knesen und Männer anderen Standes und Ranges des Distrikts Hatzeg“ ein Schwurgericht von 12 Knesen, 6 Priestern und 6 Gemeinrumänen (Olachi populani), das die Rumänen selbst {195.} gewählt hatten. Auf ähnliche Weise wählten Mitte des 14. Jahrhunderts die im Marmaroscher und Bereger Berggebiet nördlich von Siebenbürgen entstandenen Knesate ihre Woiwoden. Königin Elisabeth (Erzsébet) verbietet in einer Urkunde von 1364, daß der Bereger Komitatsgespan statt eines Woiwoden seinen eigenen Beamten mit der Gerichtsbarkeit über die Rumänen betraut, und erlaubt ihnen, einen „rumänischen Woiwoden (Woyuodam Wolacum), der ihnen brauchbar und anständig erscheint, aus gemeinsamem Willen (de communi voluntate) an ihre Spitze zu stellen, wie auch die Marmaroscher und in anderen Teilen unseres Landes lebenden Rumänen diese Freiheit nutzen […] und dieser Woiwode soll in allen bei ihnen vorkommenden Angelegenheiten urteilen und weiter die uns und den Komitatsgespanen von den Rumänen zukommenden Einkünfte getreulich abliefern“.

Solange die Rumänen in Ungarn in direkt dem König bzw. den von ihm ernannten Beamten unterstellten Siedlungen lebten, genossen sie das Privileg, daß in ihren inneren Angelegenheiten ein nach ihren eigenen Rechtsbräuchen (ius valachicum) selbst gewähltes Woiwoden- oder Knesenschwurgericht urteilte und sie nur das Schaffünfzigstel als Steuer entrichteten. Das änderte sich erst, als die Könige – erstmals Ladislaus (László) IV. zwischen 1272 und 1290 – kirchlichen und weltlichen Grundbesitzern erlaubten, rumänische Siedlungen zu gründen und ihnen dabei auch das Einziehungsrecht des Fünfzigstels überließen. Andreas (András) III. verfügte 1293, daß die ohne königliche Genehmigung umgesiedelten Rumänen notfalls auch gewaltsam auf die Königsdomäne Székes zurückgebracht werden sollten. Zwischen den in den Mieresch mündenden beiden Flüssen Székes befanden sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts 34 Dörfer (von denen später 5 verschwanden, die übrigen existieren bis heute). 21 von ihnen hatten eine römisch-katholische, also ungarische oder sächsische Kirche, doch mag dort auch eine gewisse slawisch sprechende Bevölkerung existiert haben, weil die sich hier ansiedelnden Rumänen fünf Dorfnamen von dieser und nicht von den Ungarn und Deutschen übernahmen. Als in der großen Umgestaltung der ungarischen Gesellschaft am Ende des 13. Jahrhunderts ein großer Teil der königlichen Domänen in die Hand von Grundherren überging, kam auch das Székes-Gebiet mit den hier angesiedelten Rumänen unter grundherrliche Hoheit, und parallel dazu setzte der Verfall der rumänischen Selbstverwaltung ein. Zum letzten Male berief Andreas III. 1291 eine siebenbürgische Generalversammlung nach Weißenburg ein, auf der sich die Adligen, Sachsen, Szekler und Rumänen als ethnische bzw. soziale Gruppen mit eigener Selbstverwaltung vertreten lassen konnten (universis nobilibus, Saxonibus, Syculis et Olachis). Von da an traten nur noch die Knesenstühle oder Woiwodengerichte privilegierter rumänischer Distrikte gesondert zusammen, und damit unterblieb die Entstehung eines einheitlichen autonomen Gemeinwesens der Rumänen wie bei den Szeklern und Sachsen, weil die Knesen und Woiwoden der rumänischen Distrikte sie vermutlich nicht für notwendig hielten.

| IV. Herausbildung der ständischen Gesellschaft (1172–1526) | INHALT | 2. Adel und hörige Bauern in Siebenbürgen (1241–1360) |