| Wohnhäuser die Wirtschaftsgebäude | INHALT | Dachkonstruktion und Dachbedeckung |

Das Wandmaterial des Wohnhauses

In Waldgegenden war und ist zum Teil noch heute das Holz wichtigster Baustoff. Weitausgedehnte Wälder ermöglichten im Mittelalter die allgemeine Verbreitung der Holzbauweise (Blockbauweise). Sowohl das Wort ró (hauen, zimmern) für den Arbeitsvorgang als auch das Wort ács (Zimmermann), die Bezeichnung für den Bauausführenden, sind finnougrischen beziehungsweise alttürkischen Ursprungs und gehen auf die Zeit vor der ungarischen Landnahme (896) zurück, ein Beweis dafür, daß die Ungarn mit dieser Technik schon früh vertraut waren. Neuerdings werden seitens der Archäologie und der Ethnographie immer mehr Argumente für die Vermutung angeführt, daß die frühen Ungarn bereits in den Jahrhunderten ihrer Wanderung in der südrussischen Ebene mit der Holzbauweise in Berührung gekommen sind. Seit dem 11. Jahrhundert – mit der Zunahme der schriftlichen Quellen – finden sich vereinzelte Angaben in bezug auf Holzbauten. Eine verstärkte Ausbreitung der Holzbauweise ist äußerst wahrscheinlich, da das Karpatenbecken zur Waldzone Mitteleuropas gehörte und diese Bauweise hier bereits vor dem Einzug der Ungarn üblich war.

Szeklerland, Anfang 20. Jahrhundert

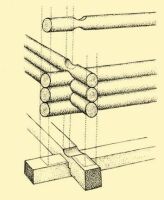

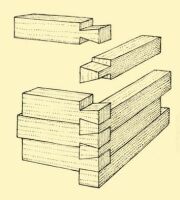

Das Holzhaus wurde unmittelbar auf ebener Erde, gelegentlich auf größeren Baumstümpfen oder Steinen errichtet; mancherorts legte man das gesamte Fundament mit Steinen aus. Zum Bau wurden in erster Linie Nadelbaume verwendet, weil deren Bearbeitung am einfachsten war und sie die längsten und geradesten Hölzer ergaben, doch verwendete man auch Eichenholz. Die Stamme wurden rund, halbiert oder kantig zugehauen verbaut. An den Ecken wurden sie miteinander verkämmt und erhielten schwalbenschwanzartige Verblattungen. Die Fugen zwischen den Rundhölzern wurden mit Moos gefüllt. Entweder beließ man das Holz in seinem natürlichen Zustand, oder es wurde verputzt. Im letzteren Fall erhielt die Außenseite Einkerbungen, da auf diese Weise der Lehmbewurf viel fester saß. Als nächste Entwicklungsstufe halbierte man die Balken (beispielsweise in der südwestlichen Landschaft Göcsej), später bearbeitete man sie dann mit der Säge, so daß im Gebäudeinneren eine glatte Flache entstand. Eine jüngere Holzbautechnik scheint die Verzapfung von Bohlen und Ständern zu sein, wobei in die vertikalen Ständer, die in die Schwelle eingelassen sind, Nuten geschnitten werden, in die sauber verarbeitete und auf gleiche Größe zugeschnittene' Bohlen eingefügt werden.

Szeklerland, Anfang 20. Jahrhundert

Das Holzhaus hat den großen Vorzug, daß es im Winter warm und im Sommer kühl ist. Allerdings ist die Brandgefahr sehr groß. Oft brannten ganze Dörfer bis auf den Grund nieder. Abgerissen und in ihre Einzelteile zerlegt, lassen sich die Holzhäuser übrigens relativ leicht transportieren, weshalb die Feudalherren den Leibeigenen bereits im 13. Jahrhundert verboten, bei einem Ortswechsel ihre Häuser mitzunehmen, die sie nur an Ort und Stelle veräußern durften. Ein {G-155.} Gesetz aus dem Jahre 1495 untersagte den Leibeigenen die Mitnahme jedweden festgefügten Gebäudes an den neuen Wohnort.

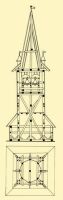

Die monumentalsten Denkmäler der Holzbaukunst sind die Glockenstühle und Kirchtürme, deren Formen gotische und Renaissance-Elemente überliefern. Die schönsten Beispiele sind in Siebenbürgen, insbesondere im Kalotaszeg, einem Landstrich im Südwesten des Komitats Klausenburg (Cluj-Napoca), erhalten geblieben. Die Grundfläche der Glockenstühle und Kirchtürme ist im allgemeinen quadratisch. Der untere Teil schließt mit einer Arkade ab, aus der ein zumeist achteckiger Helm emporsteigt. Je eine Fiale an den vier Ecken des Turmes erhöht dessen architektonischen Reiz. Die Verbreitung dieser Form läßt sich auch im Norden des ungarischen Sprachraums nachweisen. So finden sich in den Dörfern der mittleren Theiß bis zum heutigen Tag wohlproportionierte Glockenstühle mit rockartig ausgebreitetem unterem Teil, der über die Grundfläche hinaus einen größeren Raum überspannt, in dem sich die Kirchgänger vor oder nach dem Gottesdienst gegebenenfalls unterstellen können. Die Glockenstühle Westungarns sind einfacher gebaut. Es fehlen die vier Fialen, und auch die Arkade ist kleiner oder ganz weggelassen. Der untere Teil des Glockenstuhls ist schlanker, wodurch die Zusammengehörigkeit der einzelnen Teile des Bauwerks mehr hervorgehoben wird.

Szabolcsbáka, Kom. Szabolcs, um 1770

Im mittleren Teil des Karpatenbeckens gingen die Wälder vom 18. Jahrhundert an immer mehr zurück, so daß das Holz als Baustoff an Bedeutung verlor. Die größeren Hölzer (Balken, Pfette, Schwelle) wurden aus den Karpaten auf Flößen flußabwärts in die Tiefebene gebracht. Heute gibt es in Ungarn nur noch hier und da bei den Palotzen und etwas zahlreicher in Westungarn an der österreichischen Grenze Blockbauten. Demgegenüber waren im ungarischen Sprachgebiet Siebenbürgens, insbesondere im Szeklerland – nach einer statistischen Erhebung aus dem Jahre 1910–90 bis 100 Prozent der Wohnhäuser aus Holz errichtet. Ein großer Teil der Wohnhäuser wird dort auch heute noch in Blockbauweise gebaut.

Ein anderer natürlich gegebener Baustoff war der Stein. Er gewann mit dem Rückgang der Wälder, als man sich in den Gebirgsgegenden nach einem anderen leicht zugänglichen Baustoff umsehen mußte, auch in der Bauernarchitektur an Bedeutung. Das ungarische Oberland, das Siedlungsgebiet der Palotzen, das Tokajer Weingebiet und Westungarn, vor allem das Gebiet nördlich des Balaton, sind Landstriche, in denen sich eine weit zurückreichende Tradition der Steinbauweise nachweisen läßt. An anderen Orten wurde der Stein, sofern er überhaupt verfügbar war, lediglich für das Fundament der Gebäude verwendet. Im Bakonygebirge wurde der im Steinbruch abgebaute oder einfach aufgelesene Stein nur dann behauen, wenn er die Hausecke bilden sollte. Für die Verbindung der Steine gab es drei Arten. Entweder wurden die Fugen zwischen den Steinen einfach mit Lehm oder – was wesentlich verbreiteter war – mit einem zähen Mörtel aus Kalk und Sand ausgefüllt. Früher mischte man auch einen dünnflüssigen Mörtel aus Kalkmilch und Sand oder auch Verwitterungsschutt, den man zwischen die Fugen rinnen ließ, um die Zwischenräume vollkommen auszufüllen.

{G-156.} Kalk war nicht nur ein wichtiges Material der Steinbauweise, er diente auch – insbesondere vom 18. Jahrhundert an – zum Außen- und Innenanstrich der Häuser. In Gegenden, wo Kalkstein in großen Mengen vorkommt, wird er in der Regel auch gebrannt. Die meisten Kalköfen gibt es im Bükkgebirge, in den östlichen Zügen der Berge Westungarns und in Siebenbürgen. Die abgebauten Steine werden in riesigen Öfen mit Holzfeuerung 72 Stunden lang gebrannt, wodurch der rohe, das heißt der gebrannte Kalk entsteht. Hatte man eine größere Menge Kalk gebrannt, brachten ihn die Kalkbrenner selbst oder die Fuhrleute auf einem mit Schilfmatten oder einer Plane abgedeckten Wagen ins Tiefland und in andere an Kalkstein arme Gegenden, wo sie dafür in barer Münze bezahlt oder in noch früheren Zeiten mit Naturalien vergütet wurden.

Der Stein wurde nicht nur abgebaut und als Baumaterial verwendet, sondern in die Felsen wurden auch künstliche Höhlen gehauen und zu Häusern und Ställen ausgebaut. Derartige Bauten findet man in erster Linie im Bükkgebirge und in den Bergen der Umgebung von Buda. Ihre Spuren lassen sich bis ins i6. Jahrhundert zurückverfolgen; damals waren es die Wohnungen der ärmsten Bevölkerungsschicht. Es darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß sich im Bükkgebirge Spuren einer hochentwickelten Steinkultur finden (Wohnung, Keller, Steinbienenstock usw.), deren Traditionen bis in den Orient reichen.

Im mittleren Teil des Karpatenbeckens hat man stets Lehm als Baumaterial verwendet. Nach statistischen Angaben aus dem Jahre 1910 bestanden im ungarischen Sprachraum die Wände von mehr als 50 Prozent der Häuser aus Lehm, und deren Anteil zeigte eine steigende Tendenz. Für die Verwendung von Lehm als Baumaterial für Häuserwände gab es außergewöhnlich viele technische Lösungen.

Der Gerüstbau (Fachwerk) läßt sich in zwei grundlegende Formen unterteilen. Bei der einen Form werden die vertikalen Ständer in die Schwelle eingelassen und oben mit Längs- und Querbalken abgebunden. Ein solches Gerüst ist eine außerordentlich stabile Konstruktion und im wesentlichen vom Baugrund unabhängig. Bei der anderen Form werden Pfosten einen Meter tief in die Erde eingegraben und oben ebenfalls durch Balken abgebunden. Obwohl hier das Gerüst im Baugrund verankert ist, erweist sich diese Konstruktion dennoch nicht so stabil wie die erstgenannte. Die einzelnen Gefache des Gerüstes werden dann auf unterschiedliche Weise ausgefüllt.

Das Schilf spielte im Landstrich Sárrét (Sumpf- und Moorgebiet), in Kumanien und überhaupt in allen schilfreichen Gegenden als Baustoff eine bedeutende Rolle. Schon Bischof Otto von Freising, der im 12. Jahrhundert Ungarn bereist hat, berichtet von Schilfhäusern. Außer Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäuden errichtete man auch größere Bauten aus Schilf, so wurde zum Beispiel Ende des 17. Jahrhunderts zum Bau der Kirche von Komádi Schilf verwendet. Man versenkte an den vier Ecken des Baus stärkere und in der Mitte schwächere Pfosten in den Grund, die oben durch Latten miteinander verbunden wurden. Für die Wände wählte man die längsten und stärksten Schilfhalme aus, grub die unteren Enden in die Erde ein, faßte sie an zwei Stellen durch Ruten zusammen und schnitt sie oben in der gewünschten Höhe {G-157.} gleichmäßig ab. Die Türöffnung wurde von vornherein ausgespart, während die Fensteröffnung mit Hilfe eines sichelartigen Werkzeugs aus der Schilfwand herausgeschnitten wurde. Anschließend verkleidete man die Wände beidseitig mehrmals mit einem Gemisch aus Lehm und Spreu, um den Zwischenraum zwischen den Schilfhalmen lückenlos auszufüllen. Nachdem die vorgesehene Wandstärke erreicht war, wurden die Wände innen und außen geglättet. Doch sosehr man sich auch bemühte, die Schilfwand blieb uneben und war als solche schon von weitem zu erkennen; allerdings stand manchmal eine Schilfwand auch bis zu hundert Jahren.

Das Fachwerk wurde meist mit Weidengeflecht ausgefüllt. Diese Art des Wandbaus ist außerordentlich alt; bei archäologischen Ausgrabungen im Karpatenbecken fand man vielfältige Beispiele hierfür aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit. Eine Art der Flechtwand, im slawischen patics genannt, erhält ihre Festigkeit durch dicht nebeneinander gestellte Stangen zwischen den Pfosten. Diese Bauweise war, als die Ungarn ins Land kamen, bei den hier lebenden slawischen Völkerschaften weit verbreitet. Auch bei den Ungarn läßt sie sich durch das ganze Mittelalter hindurch nachweisen. Üblich war diese Bauweise auch in der Befestigungstechnik; man errichtete in einer Entfernung von 2 bis 3 Metern Flechtwerkzäune und füllte den Zwischenraum mit Lehm aus. Die Außenwand wurde mit Lehm verkleidet, um sie vor Brandgefahr zu schützen.

Das Flechtwerk ist in vielen Varianten bekannt. Es konnte aus gespaltenen Zweigen bis hin zu geflochtenen dünnen Weidenruten oder Ginsterruten bestehen. Das Material wechselte je nach Gegend und Zeit. Eine typische Art war, in die Schwelle im Abstand von einer Handspanne Löcher zu bohren, in diese Stangen zu stecken und die Zwischenräume entweder mit Hobelspänen oder mit Ruten auszufüllen. Mancherorts wurden Flechtwerkfüllungen in einer bestimmten Größe vorgefertigt und in das Fachwerk eingebaut.

Das Flechtwerk – jedweder Art – wurde nun mit Lehm beworfen. Hierzu holte man in der Regel aus der nahe gelegenen Grube „Gelberde", also eine sandige Tonerde. Der mit der Hacke zerkleinerte Lehm wurde begossen und mit Spreu, Strohhäcksel und Bastabfällen vermischt. Dann wurde die Masse entweder von Dreschpferden oder barfüßigen Arbeitern solange gestampft, bis sie teigig war, nicht mehr klumpte und eine sämige Masse bildete. Nachdem der Bewurf 30–40 cm dick war, wurde er außen und innen geglättet. In Überschwemmungsgebieten war diese Bauweise äußerst vorteilhaft, da zwar der Lehmbewurf vom Wasser schnell weggespült wurde und das Wasser durch das Flechtwerk eindringen konnte, die Wände aber nicht einstürzten. Ging das Hochwasser zurück, verkleidete man das Flechtwerk von neuem mit Lehm.

Nemesborzova, Kom. Szabolcs-Szatmár

Selbst beim Bau von größeren Gebäuden, Herrenhäusern und Kirchen verwendete man diese Bautechnik. So errichteten zum Beispiel die neuen Siedler in Mezõberény (Komitat Békés), das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von den Türken verwüstet worden war, ihre erste Kirche als Flechtwerkbau. Die Kirche von Sára (Komitat Zemplén), die in der gleichen Bauweise entstanden ist, konnte nach {G-159.} einer Überschwemmung durch neuen Lehmbewurf wieder hergestellt werden.

Mit dem Rückgang des Waldbestandes nahm die Zahl der Flechtwerkhäuser eine Zeitlang bedeutend zu. Noch weitaus zahlreicher waren allerdings die reinen Lehmbauten, wozu Tonerde auf oben beschriebene Weise aufbereitet wurde. Unter diesen Techniken fand der sogenannte Schwalbennestbau (Lehmbatzenbau) große Verbreitung. Zuerst hob man einen 50 cm tiefen Graben aus, den man mit Lehm füllte. Hatte sich die Masse gefestigt, wurde weiter aufgeschichtet, jedoch immer nur einen Meter höher, da sich der Lehm erst setzen mußte, was je nach der Witterung schneller oder langsamer vor sich ging. War die gewünschte Wandhöhe erreicht und die Masse entsprechend ausgetrocknet, wurden die Wände geebnet, die. Fenster- und Türöffnungen aus der Wand herausgeschnitten und die Zargen sogleich eingesetzt. Am häufigsten war diese Technik in der Tiefebene und im östlichen Teil Westungarns, doch auch anderswo anzutreffen.

Der Piseebau oder Lehmstampfbau ist gewissermaßen eine Variante des Schwalbennestbaus. Das Fundament entstand wie oben beschrieben; hatte man das Erdniveau erreicht, wurde Lehm zwischen eine Bretterverschalung gehäuft und mit einem besonderen Schlegel festgestampft. Lehmanhäufen und Stampfen wiederholten sich, bis die geplante Wandhöhe erreicht war. Früher wurden die Öffnungen nachträglich ausgeschnitten, in jüngerer Zeit fügte man die Zarge in die hierfür vorgesehene Stelle ein und fixierte sie gründlich. Die Piseetechnik hat sich bis heute, vor allem östlich der Theiß, beim Hausbau erhalten.

Seit dem 16.–17. Jahrhundert wurden auch Bauelemente aus Lehm vorgefertigt, die dann beim Hausbau Verwendung fanden. Die primitivste Vorfertigungsform war eine kinderkopfgroße, leicht ovale Lehmkugel (csömpölyeg), die in feuchtem Zustand verwendet wurde. In der südlichen Tiefebene grub man Pfosten und Pfähle senkrecht in die Erde ein und hielt sie mit Latten zusammen, die in größeren Abständen angenagelt wurden. Das so entstandene Gerüst wurde oben und in den Zwischenräumen mit Lehmklumpen berappt. Anderswo schichtete man die Lehmklumpen ohne Stützgerüst – ebenso wie beim Schwalbennestbau – neben- und übereinander, wobei zwischendurch immer das Absacken der Lehmschichten abgewartet wurde. Nach Fertigstellung wurde der Bau außen zwei- bis dreimal und innen in der Regel einmal verputzt und geglättet. Getüncht hat man das Haus erst, wenn es vollkommen ausgetrocknet war.

Unter „Erdscholle" (hant) versteht man Grassoden, die aus bindigem Wiesenboden in gewünschter Form ausgestochen wurden. Im 16. Jahrhundert verwendete man sie beim Bau der ungarischen Erdburgen. So wird zum Beispiel von der gegen die Türken errichteten Festung Nagyvárad (Oradea, Rumänien) am Ostrand der Großen Tiefebene berichtet: „Die vier Wälle schichtete man sodann regulariter aus Erdschollen auf.“ Meister dieses Handwerks standen 1669 hoch in Ehren, sie wurden gemeinsam mit den Maurern und Ziegelstreichern genannt. Die sorgfältig aus grasigen Schollensoden geschichteten Mauern wurden mit Lehm verschmiert und teilweise übertüncht. Sogar Öfen setzte man aus Schollen. In jüngster Zeit hat diese Bauweise an {G-160.} Bedeutung verloren; höchstens die Mauern von Wirtschaftsgebäuden entstehen hier und da noch in dieser Art.

Das bis heute meistverbreitete Bauelement der Lehmbauten ist der ungebrannte Lehmziegel aus magerem Ton, mit Spreu, Stroh- oder Schilfhäcksel versetzt. Die Ziegel wurden früher in größerem, heute in kleinerem Format gestrichen und luftgetrocknet, jedoch nicht gebrannt. Die Verwendung des Lehmziegels ist in Ungarn seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt. Behörden und Gutsbesitzer unterstützten die Verbreitung dieses Baustoffs, um der drohenden Vernichtung der Wälder zu begegnen, doch war der Lehmziegel lange Zeit unbeliebt; erst im 19. Jahrhundert, in einzelnen Gegenden sogar erst gegen Ende des Jahrhunderts, konnte er sich durchsetzen. In der Tiefebene, in Westungarn und in Teilen Siebenbürgens waren Lehmziegel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das wichtigste Baumaterial; ein Rückgang ist erst in den letzten zwanzig Jahren zu verzeichnen.

Lehmziegel wurden in der Regel am Dorfrand, in der Nähe der Lehmgrube geschlagen. Nur selten schaffte man den Lehm zur Ziegelherstellung auf den Bauernhof. Der Lehm wurde geknetet, was in der Regel Männerarbeit war. Früher wurde eine Lehmschicht in entsprechender Dicke mit dem Spaten in Stücke geschnitten. Neuerdings wird der Lehm in Bretterrahmen gepreßt und geglättet. Dann werden die Rahmen abgehoben, die geformten Ziegel fallen heraus und werden in Reihen nebeneinandergelegt. Das Schlagen oder „Klopfen“ der Ziegel übernehmen auch Frauen. Sind die Ziegel trocken, werden sie zu luftigen, dreischichtigen Pyramiden (mit reichlichem Raum zwischen den einzelnen Ziegeln) gestapelt und mit Lehm überzogen, um sie vor Regen und Schnee zu schützen. Auf diese Weise können Lehmziegel mehrere Jahre lang aufbewahrt werden. Arme Bauern und Tagelöhner strichen die Ziegel für den eigenen Bedarf selbst; im übrigen war die Ziegelstreicherei ein typisches Zigeunergewerbe. Häcksel und Spreu lieferte der Besteller, der Preis wurde für je hundert Stück in Geld oder Lebensmitteln ausgehandelt.

Aus Lehmziegeln können Mauern und Wände ganz nach Belieben errichtet werden. Als Bindematerial dienen Lehm oder Mörtel; mancherorts wird Schwarzerde zwischen die Reihen gelegt, auch Schilf oder Schilfmatten pflegt man einzulegen, wodurch die Mauer an Festigkeit gewinnt und dem Eindringen der Feuchtigkeit vorgebeugt wird. Neuestens ist es üblich, beim Fundament und auch bei den Mauern einige Reihen gebrannte Ziegel dazwischenzulegen, um Festigkeit und Isolierung des Baus zu erhöhen. Gebrannte Ziegel haben die Bauern früher nur selten als Baustoff verwendet. Obgleich ihre Anwendung seit dem 13. Jahrhundert archäologisch nachweisbar ist, nimmt ihre Verwendung im ländlichen Bauwesen erst in späterer Zeit zu. Wahrscheinlich wurden sie aus dem Westen eingeführt; die ungarische Bezeichnung (tégla) zumindest geht auf die deutsche Sprache zurück.

Die Wandgestaltung der Häuser hing engstens mit den jeweiligen ökonomischen und natürlichen Gegebenheiten zusammen; deren Veränderungen spiegeln sich in der Bauweise wider. Dasselbe gilt für die Dachkonstruktion, an der man diesen bestimmenden Faktor ebenfalls stets ablesen kann.

| Wohnhäuser die Wirtschaftsgebäude | INHALT | Dachkonstruktion und Dachbedeckung |